西田幾多郎

西田幾多郎の日記を見ると、参禅に猛烈を極めたことが知られる。

明治三十一年(二十八才)

一月一日、七時半晨起。十時頃独参。僧堂にて昼食を喫す。午後と夜は坐禅。

二日、朝暗き中より起きて坐禅。午前は宝山君を訪う。午後と夜は打坐。

三日、八時晨起。午後天授にて文器禅士と語る。器曰く、十六年猶悟入し得ざりし者あり。余竦然毛髪を立つ。余も亦之の徒たるなきを得んや。已にして以為らく、好し一生悟入し得ざるも致し方なし。左程の鈍物なれば他の事をなして同じ事なればなり。霊運和尚も二十年終に悟り得ずと宝山君話しき。午後宝山君を訪う。夜は打坐。

四日、二時晨起。七時頃独参。午後及び夜は打坐。

五日、七時晨起。貝葉書店にて退耕録、無尽燈、禅僧の伝を買う。

六日、午前古川及び宝山を訪う。午後二時参禅、此日蟠桃院を辞して藤岡方に帰る。

七日、午後貝葉書店にて大慧書を求む。

十日、此日より学校始まる。夜打坐、十二時入寝。

十一日、夜山内来る。それより打坐。

十三日、夜十時頃より打坐、一時半入寝。

十四日、夜一時間程打坐。

十五日、十時頃帰る。午前一時まで打坐。

十七日、夜十二時まで打坐。

十八日、此日午後学友会の会議あり七時頃に及ぶ。八時より十二時まで打坐。

十九日、夜九時より打坐、十二時眠につく。

二十日、夜、八時より打坐、十二時迄。

二十一日、夜、八時半より打坐、十一時半入湯。

二十三日、夜稲葉君来訪。それより打坐、十二時過ぎ眠につく。

二十四日、夜八時より十二時まで打坐。

二十五日、夜十二時まで打坐。

二十六日、夜、七時より打坐、一時眠につく。

二十七日、夜、七時より十二時半まで打坐。

三十日、夜、八時より十二時まで打坐。

三十一日、午後打坐少時。八時より打坐、十一時まで。

図66 西田幾多郎像

なおこの年の日記帳表紙の裏に「昔慈明在汾陽時、与大愚瑯琊等六七人、結伴参究、河東苦寒、衆人皆憚之、明独通宵不睡自責曰、古人刻苦光明必盛大也、我又何人、生無益于時、死不知于人、於理何益、即引錐自刺其股」と毛筆で書かれている(昔、慈明汾陽に在りし時、大愚・瑯琊等、六七人と伴を結んで参究す。河東、苦寒、衆みなこれを憚る。明、独り通宵坐して睡らず。自ら責めて曰く、古人刻苦光明必ず盛大なり、我れまた何人ぞ、生きて時に益なく死して人に知られずんば、理において何の益かあらんと。即ち錐を引いて自らその股を刺す)。

そしてこの年の日記の最後の一行は、「安逸は恐るべき讐敵なり。人は時々刻々白刃頭上にかかる心持にて居るべし」とあり、修行にあたる並並ならぬ覚悟のほどが知られる。

明治三十四年

一月一日、早起、雪門老師と達磨大師に拝をなす。昨夜不眠。

二日、午前坐禅。夜坐禅。

三日、午前坐禅。午後山を散歩す。夜坐禅。十二時頃まで独参。

四日、午前坐禅。午後少し眠りて後坐禅。夜坐禅、十一時半まで。五日、午前坐禅。午後坐禅。夜坐禅、十二時半頃まで。僧堂にあり未透の者が受くる恥辱を思うて大に感ず。

六日、午前坐禅。午後坐禅。夜坐禅、十一時頃まで。参禅の要は実地の辛苦にあり。人往々禅を以て他に資せんと欲す、大いなる誤なり。参禅の眼目は生死解脱にあり。

二月二十四日、此の日より接心始まり、洗心庵に止宿す。

三月二日、此の日にて接心了る。暁まで眠らず。(以下略)

明治三十六年七月

十九日、午前八時頃得田を出て大徳寺孤蓬庵に来る。一渓和尚に逢い暫らく置いてもらうことに定む。午前十一時頃広州老師を訪う。今度は一つシッカリやるつもりなり。

二十日、今日一日打坐。晩に独参。

二十一日、今日は大に奮発打発せざるべからず。

二十三日、余は又公案を変えられたり、フーフーフーフー。

二十八日、千万情波、激岩咬天、只尽死力、苦味誰知。怒濤朝天中、確然我不動。

危機一髪、心機一転。

冬威不厳、春花不振(白隠)

明治三十五年、巻末の扉に次のように記されている。

参禅以明大道 参禅以て大道を明らかにし

学問以開真智 学問以て真智を開く

以道為体 道を以て体となし

以学問為四肢 学問を以て四肢となす

真に道に尽し学に務めんと欲せば、一身一家の利害、他人の情誼むらむら起りて吾心を乱し、悪魔の淵に引き入れんとす。此時大に奮励すべし。天地の間、道より貴く、道より大なるものなし。区々一身一家一校一国、之が為に局促するに足らんや。

このような書き付けを見るにつけても、道の精進と学問の研鑽に対する博士の熱い願心を察することである。

次に参禅の師承関係について、その年譜に載するところを見ると、

明治二五年(22才) 鎌倉建長寺、円覚寺に参禅。

明治三〇年(27才) このころより参禅への関心昂まり、雪門・滴水・広州・虎関の四禅師を歴訪。七月、八月妙心寺僧堂の大接心に参加、虎関禅師に参ず。以後日々朝夕の打坐を怠らず、長年月にわたり、勇猛に打坐参禅。

明治三一年(28才) 一月及び七月、妙心寺僧堂大接心に参禅。

明治三二年(29才) 八月妙心寺夏末大接心に参禅、九月、金沢洗心庵雪門老師に参禅し、以後多年にわたり同老師に参ず。

明治三四年(31才) 雪門老師より、寸心の居士号を受く。

明治三六年(33才) 七月、八月、大徳寺広州老師に参じ、無字の公案透過。

明治三八年(35才) 七月国泰寺瑞雲老師に参ず。

西田博士の禅道修行に影響を与えた最初の人は、北条時敬先生であったようである。北条先生は国泰寺の雪門、清見寺の真浄、天竜寺の滴水、岐阜瑞竜寺の禅外、鎌倉円覚寺の洪川等の諸禅師に参じたという。北条家は、母堂も令室も、ともどもに参禅された珍しい禅一家であった。西田博士は、北条先生から、数学・英語を学び、しばらくは北条家に寄寓して生涯に及ぶ人格的影響を受けられた。北条先生から、白隠禅師の「遠羅天釜」をいただき、いよいよ道心をふるわせたとも伝えられる。

西田博士の禅的見解は、多く著述の処々にあらわれているが、今、「場所的論理と宗教的世界観」によって、少しく検討することにしたい。博士の最終の論文であり、重要な見解が確乎として語られているように思うからである。博士の令息西田外彦氏は、この一書に跋文を付して、「信心深い母の下で育った父の最後を飾るものとして、宗教的論文をのこして去ったということは、何か床しい香りを感ぜずにはおけない」と記している。

さて博士は「見性」に関し「見といっても、外に対象的に何物かを見るというのではない。又内に内省的に自己自身を見るというのでもない。(中略)見というのは、自己の転換をいうのである」「禅というものは、多くの人の考える如き神秘主義ではない。見性ということは、深く我々の自己の根柢に徹することである。(中略)我々の自己は、何処までも自己の底に自己を越えたものに於て自己を有つ、自己否定に於て自己を肯定するのである。かかる矛盾的自己同一の根柢に徹することを、見性というのである」と説く。いかにも確信に満ちた底力が感じられる。

禅は徹底して対象的な見方を戒めるが、博士は、迷の根源は実にここにあるとして、「もし対象的に仏を見るという如きならば、仏法は魔法である」といい、「仏道をならうというは、自己をならうなり。自己をならうというは、自己をわするるなり」という道元の語を挙げ、「それは対象論理的見方と全然逆の見方でなければならない」と指摘している。

博士はまた「われわれの自己は、周辺なくして、到る所が中心である、無限球の無数の中心」であるという。そして「真の個人は絶対現在の瞬間的自己限定として成立する」「絶対現在の世界は、周辺なき無限大の球として、到る所が中心となるのである」という。なおわれわれの自己は「内と外との矛盾的自己同一的にどこまでも自己において世界を表現すると共に、世界の一焦点として、自己自身を限定するところに、即ち創造的なるところに、自由なると共に内的に必然的なる、われわれの人格的自己があるのである」「われわれの自己の一々が自己自身の世界を限定する唯一的個として、絶対的一者を表現すると共に、逆に絶対的一者の自己表現として、一者の自己射影点となる」と述べている。

また臨済禅師の「仏法は用功の処なし。ただこれ平常無事、屙屎送尿、著衣喫飯、困じ来れば即ち臥す。愚人は我を笑う。智はすなわちこれを知る」という語を引いて、道は「平常底」であると断じている。さらに「平常底」について、それは「われわれの自己に本質的な一つの立場をいうのである。われわれの人格的自己に必然的にして、人格的自己をして人格的自己たらしめる立場をいうのである」といい、そこに「自己転換の自在的立場」があるとする。それはまた、深いといえばどこまでも深く、浅いといえばどこまでも浅い、最も遠くして最も近く、最大にして最小の立場であり、われわれの自己に「最も具体的な立場」であり、真の宗教的立場にほかならぬという。また「平常心是道」という南泉普願の語に及び、「宗教は平常心を離れるのではない。唯どこまでもこの平常心の底に徹するのである。そこにわれわれの自己は、絶対現在の自己限定として、逆対応的に何時も絶対的一者に触れているのである」といっている。

以上「場所的論理と宗教的世界観」の中において、禅の眼目にかかわる、博士の見所をたずねてみた。そして博士の世界観の根源に深く禅の厳存することを知った。

西田博士は、宗教心を、或る特殊の人間のものとはせず、それはすべての人の心の底にあるべきものであり、このことに気づかないものは哲学者ともなり得ないといっている。また「宗教的意識というものは、われわれの生命の根本的事実として、学問、道徳の基でなければならない」「文化の根柢には何時も宗教的なるものが働いている」といい「宗教を否定することは、世界が自己自身を失うことであり、人間が人間自身を失うことであり、人間が真の自己を否定することである」という。博士によれば宗教はまさに、人間存在普遍の根本原則というべきである。

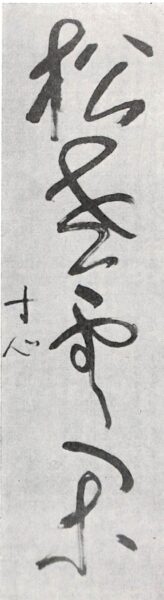

図67 西田幾多郎書 「松老雲閑」

この著述の終りに、人間が非宗教的に、人間的立場に執し、ついに人間自身を喪失してゆくのが、文藝復興以来のヨーロッパ文化の方向であるという重要な指摘がなされている。「世界が自己自身を喪失し、人間が神を忘れたとき、人間はどこまでも個人的に、私欲的となる。その結果、世界は遊戯的か闘争的かとなる。すべてが乱世的となる。文化的方向は、その極限において真の文化を失うに至る」と、今日のいわゆる人間回復という世界的課題についてすでに鋭く予言するごとくである。

西田博士の、書に対する見解は、その著「続思索と体験」に載せられる「書と美」と題する一文の中にうかがうことができる。

……書というものも何等の対象を摸するというのではなく、全く自己の心持を表現するものとして、音楽や建築と同じく、全くリズムの美をあらわすものということができるであろう。その静的な形のリズムという点に於ては建築に似ているが、建築の如く実用に捉われたものでなく、全く自由なる生命のリズムの発現である。そういう点に於ては音楽に似ている。つまり建築と音楽との中間に位するとでも考うべきであろうか。「凝結せる音楽」とでもいうべきであろう。

ショーペンハウエルは音楽は物自体たる意志そのものを表現するものだから、最も深い藝術だといった。リズムそのもの程、我々の自己そのものを表わすものはない。リズムは我々の生命の本質だといってよい。音楽と書とは絵画や彫刻の如く対象に捕われることなく、直ちにリズムそのものを表現するものとして、我々の自己に最も直接した藝術だといってよい。

それで書の価値というものは、所謂技巧というよりも、多分にその人によるのではないかと思う。無論、如何なる藝術もその藝術家自身の人格発現でないものはなかろう。しかし絵画や彫刻の如きものはいうまでもなく、音楽の如きものであっても、客観的制約が多いと思う。然るに書に至っては、それが極めて少なく、筋肉感覚を通して、簡単なる線とか点とかより成る字形によって、自由に自己の生命の躍動を表現するのである。

この文は、一九三〇年、博士六十歳のときに執筆されたものであり、すでに相当数の書作を行っていたわけであるから、自己の制作体験にもとづいた論述であると見てよかろう。そしてその後益々盛んに行われた揮毫は右の見解の実証であったようである。おしなべて博士の書は躍動感に富み、まことに自由に生命のリズムの発現しているものである。元東京学藝大学長高坂正顕氏は、西田博士が、書を書くということは実はそこに神の舞踊を見る、というようなことをいっていると語られたが、博士のいわゆる「喜びも憂の波もとどかぬ」ところから発する根源的な、無我の働きとして、揮毫を行じていたと察せられる。無我の働きはすなわち禅機にほかならぬ。

西田博士の書論にはしきりに「リズム」の語が用いられる。リズムは博士にとっては生命のうごめきであり、書表現へのおのずからなる衝迫ともなったであろう。またその書跡には実に見事なリズムの展開を見ることができる。書におけるリズムは甚だ複雑であり、リズムを成立せしめる要素としては、筆者の境涯、内的時間、呼吸、気質、集中力、絶対現在の把握力、題材参入の深浅、感興の程度、用具用材の処理力、行為遂行の気合等が考えられる。これらの諸要素を統一して、一気貫注するところに、リズムが顕現するのである。孫虔礼のいう「推移の奥賾」とはこの微妙なリズムを意味するのではあるまいか。

リズムに関しては、橋本月詩のすぐれた論考がある。橋本氏は「リズムと書に関するノート」と題する文章において次のように述べている。―ー「自由に生命の躍動を表現するものが、〈簡単なる線とか点よりなる字形〉だという。では、字形の果す文字としての約束性は、絵画や彫刻の対象のように、自由なリズム表現にとって拘束とはならぬのか。何故だろう。リズムというものは、生体のリズムが環境や状況に適応するように、場に適応するからだ。字形は、字形であることを完全な形で保持しつつ、運動のリズム化の場を提供する。字形は意味であることにより、内的にリズムに係るが、意味を離れれば、リズム顕現の運動の通路と解されよう。そういう角度に立てば、点や線を虚画で繋ぐ持続された運動の中に浮上してくるのが、字形だといってもいい。運動は、生命の躍動によりリズム化される。リズム顕現を阻むもの制約するものは、字形のような外的因子であるよりは、生理上心理上の障害や生命の衰退現象のような内的因子だ」と。そしてリズムは生物的実存の一契機であり、リズムの乱れは障害の徴候である、というルカーチの説を挙げている。

久松真一氏の言によれば、西田博士は、昭和四年ころ、木村素衛氏からおくられた「六提」と称する剛毫の古い支那筆が大へん気に入って、しばらく揮毫されたという。博士は昭和四年十一月、木村氏に宛て「君からもらった筆で書いたものを一二枚御送りいたしました」という端書を出している。しかし、昭和十四年の古稀あたりから老熟期に入っては、ふたたび柔い筆毫を用いられたとのことである。久松氏は博士の書は「懐素や楊凝式に通ずる」とし、「禅的に永く鍛えられた先生の独自の性格が脱白に表現された」と述べ、「先生は一生涯に先生の個性的な生命のリズムが躍動している幾千の卓越した墨跡をのこされた。後人はこれによって端的に先生の個性に触れ、さらにそれを透して先生のいわゆる「喜び、憂の波もとどかぬ」「深き底」に参ずることができるであろう」と記し、次の詩を添えている。

頌寸心先師之書

墨海奔騰捲風雲

毫端縦横墨痕新

忽現臥竜又飛鳳

先師面目露堂々

さてさきにいう「喜び、憂の波云々」とは、「わが心深き底あり喜も憂の波もとどかじと思ふ」という博士の歌をさすものであろう。まことに透徹した禅観による詠嘆と思われる。この心の深淵が博士の書表現の根源であったに相違ない。平沼哲雄著「直現藝術論」に寄せられた西田博士の序文には、藝術の創造的表現の根源についての考えがよく語られている。―ー「我々の心の底には知識以上の世界がある。我々の心の底は理智の錘の達することの出来ない深底がある。此処には概念的に限定せられた物というものもなければ、我と云うものもない、すべてが一つの純なる活動である。固定せる形というものはないが、無限の形を創造する無形の形がある。此の世界に於ては一々が創造であり、純なる活動である。プロチヌスがすべての範疇を超越した一者の世界を絶美の世界と考えた如く、真の美の世界はかくの如き、世界でなければならぬ。藝術というものはかかる世界の内容を表現するものでなければなるまい。藝術の対象とする所は自然以上の実在の世界の形相でなければならぬ云々」。

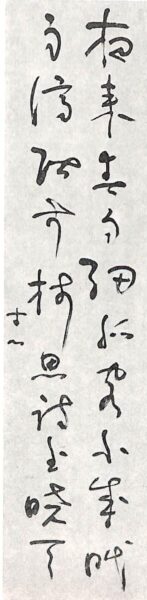

図68 西田幾多郎自詠自書

「夜来春雨細、孤客不成眠

雨滴階前樹、思詩至暁天」

久松氏はかつて講演し、西田博士の哲学は概念ではなく、深い生命のリズムであるから、書のリズムに飛び込んでみれば、西田哲学の根源がわかるのだ。そして、その書に参じて、博士の生命の躍動というものを追体験すれば、自分の心の奥底に潜んでいる博士と同質のものが躍動して来るように思う、というような意味のことを語られた。

また山内得立氏は「西田幾多郎遺墨集」の跋文に次のように記している。

「墨蹟は即ち墨績でなければならなかった。墨績ならざる書蹟は文字通りにmanus-scriptであり、単なる手蹟であるに過ぎない。

書は形から出て心にせまる。形を描く藝術に立ちまさって心のリズムを表わす書は、藝術としてはかり知れない高さと深さとにあると言ってよいであろう。寸心西田先生の書は以上の意味に於て我々の至宝とするところである。先生の学問もさることながら、先生の人と心とに直面する唯一のよすがとなるものは、此等の遺墨である。静かにこれを掲げて眺めるとき、そぞろ生前の先生を偲び、さながらに先生の面影を見る。学問は公のことであるが遺墨は個人のことである」と。

次に博士の書翰の、書に関するものをいくつか挙げてみよう。

○箱書というものはどういう様にいたすものか分りませぬが、こういう風でいかがでしょう。唯どうも表装と箱とが立派で中身がこれにそわず羊頭狗肉の感がいたします。天野君のと同じ、「雲深不知処」というのをかいて見ましたがどうもよくありませぬ。それで「壁立万仭」というのがいかがでしょう。〈昭和五年 和辻照子宛〉

○「倚門亭」とかくこと承知いたしました。例の紙に書く事困りました。先日一枚だけ書いて見ましたがやはりどうもだめです。唯、語は昔虎関老師よりかいて下さった百丈禅師の「一日不作一日不食」という語をかきました。字はとてもだめですがこの語は私がいつも故老漢の幅を仰いで自警する語であり、或は人の為になるかと存じます故、それにて御勘弁をお願いいたします。私はやはり悪い紙に何枚でも自由にむやみに筆を奮わないといけませぬ。〈昭和十二年 山本良吉宛〉

○おはがき拝見、筆硯墨はあるが紙はない。書けば書けぬこともないが、どうも体が痛いので前の様にはゆかぬ。それでもと云うことなら。〈昭和十八年 鈴木大拙宛〉

○きょう湯川へ手紙を出して置いたから湯川が来たら例の額を見せて、どれでも一、二枚ほしいのをお取り下さいと云って下さい。〈昭和十八年 西田静子宛〉

大正九年八月、田辺元に宛てて「小生は非常に海を愛し候。浪は無限其物の動きの様にて候。嘗てHeineの海の詩など面白く読み候」と記している。海を愛するといえば博士はまた次のように詠じている。

天地の分れし時ゆよどみなく

うねる海原見れどあかぬかも

大海原うつさざ波もくしきやし

とこ世の国に通ふと思へば

このように大海の波動に感動する心情は、あの生命のリズムの躍動する書表現にかかわりをもっているのかも知れぬ。

一方博士は「杉山の日影うつろふさ庭べは昼静かなり人なきがごと」とあまりに静寂な世界をうたっている。どこまでも深く沈潜しつつ、ときにまた激浪のような生命の躍動を必要としたのであろうか。 個性的創造ともいうべき西田博士の書は、要するに禅心の働きであったと思う。