山岡鉄舟

山岡鉄舟は、剣・禅・書を究めた達人であり、江戸の無血開城による維新を成就させた偉人である。西郷南洲遺訓に「生命も要らず、名も要らず、官位も金も要らぬ人は御し難きものなり。然れどもこの御し難き人に非ざれば、艱難を共にして国家の大業を計るべからず云々」とあるが、これはもと山岡鉄舟に対する人物評であったといわれる。

年譜によれば、明治二十一年七月、鉄舟は坐禅したまま大往生を遂げた。五十三歳であった。葬送の列が宮城前に至ったとき、明治大帝は親しく目送されたという。葬儀の導師、南隠老師の「これを濁らせども濁らず、清ませども清まず、蕩々巍々名づくべからず、大機黄檗に似る云々」という香語は、よく鉄舟の大きさをうたい得たものであろう。

図63 鉄舟像

大森老師著「山岡鉄舟」の序文に、鉄舟の伝記を検討して、信頼できるものは「全生庵記録抜萃」と、小倉鉄樹の「おれの師匠」の二者であると記されているが、その「全生庵記録」によれば、鉄舟こと小野鉄太郎は二十歳にして、山岡静山について鎗術を学んだ。静山はいくばくもなく水死したが、鉄舟は景慕やみ難く毎夜ひそかに墓参する。一夜ひどい雷雨となった(静山は雷が大きらいであった)。鉄舟は墓前に一礼、直ちに羽織をぬいで墓にかぶせ、その身を墓側によせて「先生、御安心遊ばせ、鉄太郎御そばにいます」と叫んだという。この逸話は鉄舟が純情無垢な人物であったことをもの語る。鉄舟はこの純情をもって、一途に精進したのであろう。日常五時起床、六時から九時まで剣道、正午から四時まで書道、夜は二時まで修禅もしくは写経されたという。

鉄舟の自叙伝に、願翁、星定、独園、洪川の諸禅師に参じ、ついに滴水禅師の印可を得たとある。滴水禅師から与えられた「両刃鋒を交えて避くるを用いず、好手還って火裏の蓮に同じ。宛然として自ら衝天の気あり」という公案に参じて大悟したことは有名である。

鉄舟が坐禅をはじめると、騒ぎまわっていた鼠ども悉く退散するほどの定力であったが、晩年鼠らは写経している翁の肩や腕にきて遊んだという。鉄舟の禅はまさに仁王から観音に至ったものであろう。

鉄舟は書を岩佐一亭に学び、入木道五十三世の伝統をついでいる。また成瀬太域に書法を問うて、篆隷楷行草を学んだ。また物徂徠秘蔵の宋刻十七帖を二十年間熟観し、その神を会得したという。その十七帖に記された題跋は、鉄舟の書道観の核心を示している。

「後の書を論ずる者、曰く懸腕、曰く直筆、曰く何、曰く何。外貌にくるしみて精妙なく、未だ得るとなさざるなり。夫れわが伝うる所の入木は彼に異なれり。身心倶に忘れ、自ら天地万物、一筆に帰するの妙あり。ここに至らざれば則ちこの帖いたずらに片璞に属するのみ」

と述べている。

鉄舟の「書法について」と題する文を見ると、「明治十三年三月三十一日、余、剣禅の二道に感ずるところありしより、諸法皆揆一なるを以て、書もまたその筆意を変ずるにいたれり」とある。寺山旦中は「鉄舟と書道」を著し、この大悟の年より死去するまでの鉄舟の筆跡について、電子顕微鏡によって墨の粒子の活性化と、その配列の状況を明らかにし、鉄舟の書の深化向上を実証する研究を発表している。

鉄舟は驚くべき揮毫数で、逝去前年、病のため一切揮毫を謝絶し、ただ全生庵から申込の分だけは例外として書したが、その数が十万千三百八十枚に及んだという。

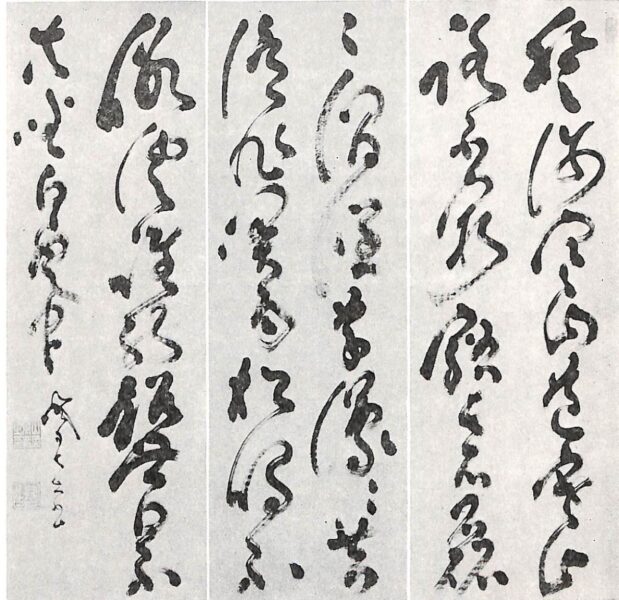

図64 山岡鉄舟書

「寒山詩」

登渉寒山道 寒山路不窮

谿長石磊々 澗潤草濛々

苔滑非関雨 松鳴不假風

誰能超世累 共坐白雲中

鉄舟居士書

なお鉄舟は書をもって済世の方便とし、一枚ごとに「衆生無辺誓願度」の句を唱えながら書いたと伝えられる。このことは鉄舟の書を考えるとき、特に注意せねばならない点である。昭和四十七年、山田靖二郎氏の刊行された「鉄舟居士遺墨集」は鉄舟の代表作を集めて貴重なものである。

次に鉄舟が剣について述べたものの中から、書の道として参考となるところをひろっておきたい。

○余の剣法や、只管その技をこれ重んずるにあらざるなり。その心理の極致に悟入せんことを欲するのみ。換言すれば、天道の発源を極め、併せてその用法を弁ぜんことを願うにあり。なお切言すれば見性悟道なるのみ。以下言うべからず。ああ諸道の修行もまたかくの如きか。

○無刀流の剣法は事理一致を修行するを以て第一とす。

○事は技なり。理は心なり。事理一致の場に至る。是を妙処となす。

○予が発明するところの無刀流と称するは、心外に刀なきを無刀という。無刀とは無心というが如し。無心とは心をとどめぬということなり。心をとどむれば敵あり。心をとどめざれば敵なし。いわゆる孟軻子の浩然の気天地の間に塞るというは則ち無敵なり。

○心体業の三つを忘れて、只すらすらと行く処あり。

○中庸に曰く、喜怒哀楽の未だ発せず、これを中という。発して皆節に中る、これを和という。この中というは則ち平常心なり。喜あるときは喜び、怒あるときは怒り、哀あるときは哀しみ、楽あるときは楽しむは皆節に当るなり。別に子細あるにあらず。剣道もまたかくの如し。敵の来るに随い、転化して勝つは皆節に当る。これ平常心より発するなり。

○過現未三際より一切万物に到るまで、何ひとつとして心に非ざるものなし。その心はもとあとかたもなきものにして、活潑無尽蔵なり。その用や東涌西没、南涌北没、神変自在、天も測ることもなし。(中略)物に滞らず、坐せんと要せば便ち坐し、行かんと要せば便ち行く、語黙動静一々真源ならざるはなし。心刀の利用また快ならずや。

○荷葉団々団似鏡 菱角尖々尖似錠

これを剣術上に比するときは如何。荷葉の団なるは心の動かざるところにして、どこまでも団々なり。菱角尖どきことは何なるやとなれば、これもまた心の尖どきところにして、敵に当るときは、菱角するどくあらざればならぬなり。この団なる心より尖どき心の出るは如何なる故となれば、とどまらぬ心は団にも尖にもなる。修行はこの妙を得んがためなり。団尖の味を深く工夫あるべし。

〇一筋にするどく気をばかけぬれば我体こりて敵にとおらず

○ゆるやかに動かず行けば気は敵をおおひとおすぞふしぎなりける

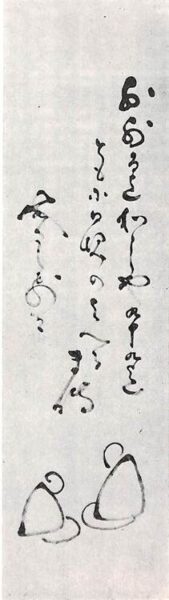

図65 山岡鉄舟自画賛 「お前百迄わしや九十九迄ともに白髪のはへるまで」