石濤

石濤(本名道済 一六三〇―一七〇七)は、旅庵本月について禅を修めた。旅庵本月は南嶽懐譲禅師の三十五代の児孫に当るという。

石濤は自ら「苦瓜和尚」と号し、また「瞎尊者」「半個漢」などと号しているところにも、その禅者たる自覚のほどをうかがうことが出来る。「禅林類聚」に「苦瓜連㆑根苦、甜瓜徹㆑蔕甜」という語があり、これが「苦瓜和尚」の号の因るところと思われる。「苦瓜は根に連って苦く、甜瓜は蔕に徹して甜し」とは、純一無雑な徹底ぶりを意味し、集中三昧の禅境を示す語である。

図60 石濤上人自画像

次に「瞎尊者」の「瞎」とはめくらのことである。禅はまず、ものを対象的に見る通俗の眼をつぶすことを期する。心眼をよびさますためである。石濤は自らを盲目といいながら、実はかえってそこに頂門上の一眼を有する自信を秘めていたのではなかろうか。また別号「半個漢」も甚だ禅的である。禅門においてはたとい一個なりと半個なりとも、切にその継嗣者を念願する。まことに法燈を継ぐ真正の禅者は古来稀有なのであり、敢て「半個漢」と号するところに、われこそは六祖正系の南宗禅の継承者なりとする禅者石濤の意気が感ぜられる。

さて石濤の書について、「書林藻鑑」には「桐陰論画」の「石濤尤精分隷書、王太常云、大江之南無㆘出石師右者㆖、可謂推許之至」という一節を引いている。

傅抱石の「石濤上人年譜」の冒頭に、羅家倫の一文が掲げられているが、彼は石濤の書に論及し「魏晋を追法し、上は漢隷に臨む」「中年用功の時期の字は真に是れ極めて規矩を守る。晩年また真書を作る。樸茂老到にして逸気あり。但し時に好んで凌乱傾斜の行草を作す、世人はすなわち以て怪となす。しかし一筆として縄墨中より化して出さざる無し。意に随って塗抹せるに似たるも、一処として筆力の到らざるところなし」と述べ、「おのずから石濤の功夫と個性のあるあり」と賞している。

橋本関雪著「石濤」によると、陳鼎の「留溪外伝」に「弱冠既に書法に工なり。南越の人その片紙尺縑を得て宝となす」とあるというから、石濤の書は早くより世人の尊重するところであったのであろう。

関雪翁はまた石濤画賛の書について次のように述べている。

「石濤の書は時に隷、真行、草と、画趣によっていろいろ変化し、その画風によって適当にかかれている。諸体一とおり皆巧みである。殊に細楷などはああした磊落な画をかく人と思えぬ程たしかな筆つきでかかれている。画風の粗密細秀放奔その変化に従うて書風もそれに相応したように心を用いて書かれているのは石濤の外にあまり見当らぬようである。大抵の人々は多く一定の書風でかかれているようである。この点についても石濤が尋常一様の画家でなく何か新しい試みを企図しつつあることを知ると思う。いや新しいとか試みようとかいうのは今日の言葉で、石濤はむしろそんなことを意識せず、ただ石濤その人の心韻が然かあるべく自然のままに一つのリズムを形づくったことを思えばいい。」

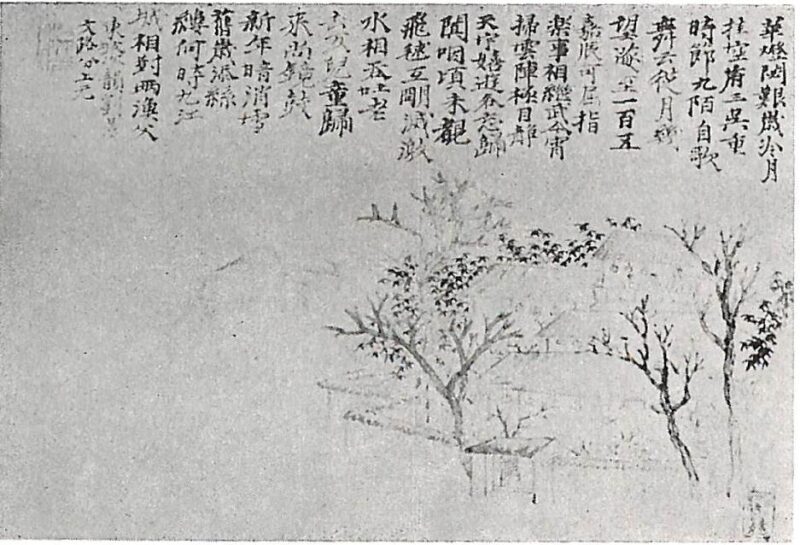

図61 石濤作

石濤の著した「苦瓜和尚画語録」の中に、「兼字」の一章がある。石濤はここで、藝術精神のハタラキは「ただその画に顕わるるのみに非ずして、またその字に顕わる。字と画とはその具は両端なるもその功は一体なり」といっているから、書の藝術的価値を尊重していたに相違ない。

また「一画は字画先有の根本なり。字画は一画後天の経権なり」という。「経」とは根本原則であり、「権」とは変化応用である。書としての文字は、根本原則である一画の変化応用である、という意味であろう。石濤のいうところの一画は大へん微妙の意を含んでいる。「画語録」の第一章は、「一画」と題され、「一画は衆有の本にして、万象の根なり。用を神に見わし、用を人に蔵す。而して世人は知らず。所以に一画の法、乃ち我より立つ」と述べる。根本である一画は我より立つのである。ここにいう「我」とは、われわれの常識的自己ではなく、超個なるものの根源的生命のはたらく具体的自己でなければなるまい。それが禅者石濤の世界観である。一画のことはなお第二章「了法」にも及び、「一画明らかなれば則ち障目に在らず。而して画心に従うべし。画心に従へば障自ら遠ざかる」という次第である。

橋本関雪画伯は、明清人の画における題賛の意義を強張し、「題賛を味読することが出来ずは、画の価値の一半を失う」といい、「明清人の題賛は世界に比類なき特種の思想であり、ややこれに近い興味と画的効果を与えるものにエジプトのレリフの象形文字がある」といっている。

題賛といえば、わが鉄斎の絵もその題賛の見事なことが一つの特色であろう。これについてかつて小林秀雄が次のようにいっている。

先日、三好達治君に会った折、鉄斎という人は、画より書の方が、いつも一歩進んでいる様に思われるという意見を聞いた。そういう感じが確かにして来るのだが、説明し難い、と彼は言った。そう言われてみれば書道の美学なぞには一向不案内な私にもそういう感じがして来るのである。鉄斎の賛は、文章ではなく書道である事に間違いはない。

色に食われなかった線が、賛の中に脱出し、いよいよ美しい独立国を形成しているのである。

頭に様々な観念を満載したこの理想主義者の企図、その知的努力の尖端は、先ず書という一種のデッサンに現れたに違いない。

彼は、自分は儒者だというよりも、自分は書家だと言っていた方が正確だったかも知れない。

以上小林秀雄の文章から興味ある部分を引いて見た。鉄斎は口癖のように「わしの絵を見るなら、まず賛を読んでおくれなされ」といっていたという。これはさきに挙げた関雪画伯の言と同一の趣意であり、たしかに文意内容を味読しなければ一作の鑑賞は甚だ不十分であろうが、鉄斎の作のごときは、目撃すれば直ちにその賛の書としての凄味が激烈に胸に喰い入る。小林秀雄が「鉄斎の賛は文章ではなく書道である」という所以であろう。

なお石濤上人の「画語録」の中で、最も痛快なのは「変化」の章である。ここに石濤の確乎たる見識が述べられ、また古人とのかかわりについて小気味よい断定がある。書に於ける古典学得の上に示唆するところも大である。石濤はいう、古は識の具である。その古に泥んで、化することがないのは古人の作に拘泥するからである。本来古を借りて以て今を開くべきである。また真に法というものがわかれば必ず化することが出来る筈である。経すなわち根本原則に体達すれば権すなわち臨機応変の処理が可能であり、それが変化である、と。「荘子」天運篇に、「理に達する者は必ず権に明らかなり」とあり、孫虔礼の「書譜」にも「権変の道を体し」「動いて宜しきを失わず」といっている。

図62 鉄斉画「東坡墨戯図」

石濤はさらに、絵画とは「天下変通之大法也」といい、そして、「筆墨を借りて以て天地万物を写し、而して我を陶泳する」のだという。「礼記」壇弓に「人喜則斯陶、陶斯咏」とあり、鄭玄はこれに注して「陶、欝陶也。咏、謳也」という。石濤の意もこれに近かろう。そして当時の画家を批判して、今の画家はいたずらに某家の作に似ることをのみ尊ぶが、それは某家の残羹を食うだけで、「我において何か有らんや」ではないか。それは古人あることを知って我あるを知らぬ者だという。そして「古の鬚眉は生きて我の面目に在る能わず、古の肺腑は安じて我の腹腸に入る能わず」「たとい時ありて某家に触著するも、是れ某家の我に就くなり」と甚だ気慨を吐露する。あたかも「臣に二王の法無きを恨まず、二王に臣の法無きを恨む」といった張融の語に似る。石濤はまた「我の我たる自のずから、我の在る有り」と述べ、主体的主体の現成としての自己の主体性に立つのである。

福永光司は、東坡、山谷より石濤に至る藝術的展開を、「精神の藝術の系譜」として考え、東坡、山谷によって提唱された精神の藝術は、その後禅の哲学との結びつきをいよいよ強くし、十二、三世紀南宋の時代には梁楷、牧谿らの禅機画を生み、元朝の黄大癡、呉鎮らの反アカデミズムの精神の藝術を経て、十四世紀後半、倪瓚に至って一つのピークに達するとし、倪瓚に後るること二百余年、よくその精神を嗣いだのは実に石濤であるという。「精神の藝術」といえば石濤自身「夫画者従㆓於心㆒者也(夫れ画は心に従うものなり)」と述べている。

なお石濤は東坡詩集から、時の順序に従って、十二題を選び、それぞれの詩を主題にして作画しているが、最後の別歳図の跋文に「一歌韻毎に神気自ら出ず」と記しているほどであるから、東坡を尊崇していたように思われる。 米沢嘉圃はこう記している、「石濤と八大は、ともに明の宗室(皇族)の出で、亡国後はあるいは禅に隠れ、あるいは出家して僧となったが、やみがたい慷慨の気は画筆を駆使して超越的な藝術を生みだすにいたった。石濤は山水を得意とし、八大は水墨の花鳥竹石をよくしたが、ただ自己の感興によって胸中の逸気を表現することのみを目的とした彼らにとっては、呉派も浙派もすでに眼中になく、いっさいの既成画家から自由な、独自の画境を開拓していった」「彼らの型破りの画風は、一点のいつわりもない。地肌のままの個性のあらわれであり、抵抗を深め、それを純化することによって得た、彼らの超越的な精神の発露にほかならないのである云々」