黄山谷

「歴代聖賢名人像」の中の一人として、黄山谷の肖像画は清朝の南薫殿に蔵されたという。蘇東坡は「瓌偉の文、当世に妙絶し、孝友の行、古人に追配す」と讃歎している。山谷の詩、書は日本にも影響するところが多く、「東坡山谷味噌醤油」といわれ、「杜子美、山谷、李太白にも酒を飲むなと詩の候か」と、小歌にまで謡われた。

山谷の書は機鋒鋭く、自在な働きに富む。安世鳳の「墨林快事」に、一毛も滞ることなく、単刀直入であり、真に禅観を具えたものであるといっている。魏了翁は、山谷の詩について「百歳の後といえども、人をして躍々として興起せしむるなり」と評したが、これはそのままその書にむけられてしかるべきである。

図57 黄山谷像

山谷はみずから「禅に参じて無功の功を知り、道を学んで至道の煩ならざるを知る」といっているように、本格的に禅に参じ、深く道に達したのであった。「居士分灯録」には「山谷、戒を護ること明珠を護るが如く、参禅は鉄壁に参ずるが如し」とあり、猛烈にしてしかも綿密の修行ぶりがしのばれるのである。禅者山谷は「五灯会元」にも挙げられている。これによれば、円通秀禅師の言をきき、悚然悔謝し、これより筆を絶って孳々として道に励んだ。酒色を戒め、ただ朝粥午飲するのみであったという。元豊七年(一〇八四)四十歳、泗州の僧伽塔に立ち寄り、酒色と肉食を断つ発願文を書いた、という山谷年譜の記事に照応するものであろう。山谷はその後晦堂祖心禅師に師事する。晦堂が、禅の道は孔子の「二、三子我を以て隠せりと為すか、吾尓に隠すこと無し」といった趣に通ずるが、貴公の見解如何と問うたが、山谷は擬対するのみであった。そして或る一日、晦堂に随って山を歩き、木犀の香をきいて釈然と悟入したといわれる。今北洪川はその著「禅海一瀾」の中に、この因縁をとりあげ「ああ庭堅の如きは、意を斯道に刻し、実の如く力を尽し、実の如く徹見す。宝珍を収得せる者というべし」とたたえている。

晦堂和尚入寂に際しその塔銘を製したのは実に山谷であった。それは次のような絶妙の詩である。

海風吹落楞伽山 海風吹き落す楞伽山

四海禅徒着眼看 四海の禅徒眼を着けて看よ

一把柳絲収不得 一把の柳絲収不得

和烟搭在玉欄干 烟に和して搭在す玉欄干

晦堂祖心禅師門下の、死心悟新、霊源惟清の両僧は、山谷の同参であり、互に方外の交わりがあったという。山谷の、「書に代えて翠巌新禅師に寄す」と題する詩の中に、「苦だ憶う新老人(死心悟新)は是れ我が法の梁棟、手に信かせて方円を斫る、規矩一々中る。遙かに思う霊源叟(惟清禅師)、分坐して法席を共にせしことを」という句がある。

大慧の「宗門武庫」にも禅者山谷は登場する。「宗門武庫」(下巻)によれば、峨眉山の白長老が、雪竇の頌古百則があまりに有名であることを妬んで、みずから雪竇に十倍する頌千首を作って一本となし、到るところで評価をもとめた。ときに大和山主という者があった。あまねく当代の尊宿方に見え、法を法昌倚遇禅師に嗣いだ。出世して大和に住し、「山主」と称していた。白長老は、その千首を携えてこの大和山主に面会した。その頌を一見した大和は、唾をはいていった、「恰も鵶臭(わきが)を患うものが、風の吹くところに立っているようで、どうにも不愉快でやりきれない」と。さすがの白長老も以後自作の頌を人前に出すことをやめた。後に黄山谷がこの話をきいて成都の大慈寺の壁に次のように大書したという。

峨眉白長老 峨眉の白長老

千頌自成集 千頌自ら集を成す

大和曽有言 大和曽て言えるあり

鵶臭当風立 鵶臭風に当って立つと

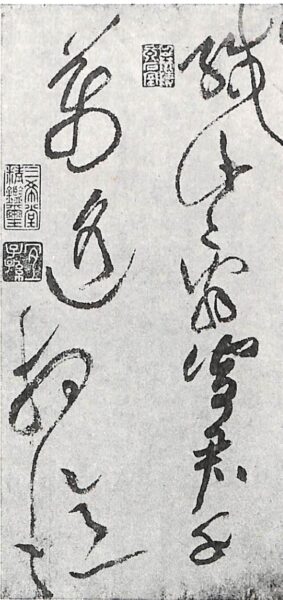

図58 黄山谷書

黄山谷は、書の上に〝韻〟を重んじた。「山谷題跋」に次のような語が見られる。

○「足下時事少なく、数来す可し。主人相尋ぬ」以下十一行は、語鄙しく、字画も亦韻あらず。〈巻四 跋法帖〉

○書を蓄うる者、能く韻を以て之を観れば当に髣髴たるを得べし。〈巻四 題絳本法帖〉

○季海(徐浩)の筆の如きは、少しく韻をして勝らしめば、則ち稚恭(庾翼)と並び駆し、先を争うべきなり。季海の長ずる処は、正に是れ筆を用うる勁正にして心円。若し工を論じて韻を論ぜざれば、則ち王著は季海に勝り、季海は子敬に下らず。若し韻の勝るを論ずれば、則ち右軍大令の門、誰か服膺せざらむ。(中略)前朝の翰林侍書王著は筆法円勁なり。今蔵する所の楽毅論、周興嗣の千字文は、皆著の書せる墨跡なり。此れ其の長ずる所季海に減ぜず。乏しき所の者は韻のみ。〈巻四 書徐浩題経後〉

○東坡の簡札の字は、形温潤にして一点の俗気無し。今世能書と称する者数家、古人を規摹し、自ら長処ありと難も、天然自工、筆円にして韻勝れ、所謂四子の有を兼ぬるに至りては、以て之に易ること与らざるなり。〈巻五 題東坡字後〉

〇東坡の書は華嶽の三峯、卓立せる参昴の如し。造物の鑪錘と雖も、自ら其の妙を知らざるなり。中年の書は円勁にして韻あり。〈巻五 跋東坡書〉

○筆円にして韻勝り、挟むに文章天下に妙に、忠義日月を貫くの気を以てするに至っては、本朝の書を善くるすもの、自ら当に推して第一と為すべし。〈巻五 跋東坡墨跡〉

○王著、蘭亭序・楽毅論を臨し、永禅師の周散騎の千字を補う。皆、同時に妙絶し、極めて用筆を善くす。若し胸中に書、数千巻有りて、世に随いて碌々たらざら使めば、則ち書、韻を病まず。自ら李西台・林和靖に勝らん。蓋し美にして韻を病む者は王著なり。勁にして韻を病む者は周越なり。皆、渠儂の胸次の罪なり。学ぶ者、功を尽さざるに非ざるなり。〈巻五 跋周子発帖〉

○筆墨は其の人に繋り、工拙は須く其の韻の勝るべきを要す。〈巻七 論書〉

以上、書の韻にふれて述ぶるところを挙げた。なお絵画においても韻を重視して次の語が見られる。

○惜しいかな、業を剏め、絵を作る者にして、胸中に千載の韻なし。〈巻三 題摹鎖諌図〉

○凡そ書画は当に韻を観るべし。〈巻三 題摹郭尚父図〉

○人物佳処ありと難も、而も行布韻無し。此れ画の沈痾なり。〈巻三 題明皇真妃図〉

「韻」とは響きである。高々とした響きである。康有為が、山谷の書を宋人の最上とし、「変化無端」「神韻絶俗」と評したように、山谷自身、韻のすぐれた書を書いた。劉煕載は韻とは「俗気」のないことだと解した。山谷も「唯、俗なるべからず、俗は便ち医すべからず」「心を養い、中に俗気無からしむ」といっている。また「胸中に書、数千巻有りて、世に随いて碌々たらざる」ことが書に韻を保つ所以であるとも説いている。荊浩は「韻とは、跡を隠して形を立て、儀を備えて俗ならず」といった。

黄山谷の書風は、日本の禅僧たちに多大の影響を及ぼしたが、その顕著なものが、俊芿と虎関師錬に見られる。

俊芿(一一六六―一二二七)は叡山西塔の忠尋僧正に天台を学び、さらに高野山に入って密教を学んだ。建久十年宋に渡り、天台に参じ、雪竇の中巌、径山の蒙庵について禅を学んだ。実に十二年間中国に在り建暦元年帰朝した。多くの仏典のほか、儒学書二百五十六巻、雑書四百六十三巻、碑法帖類七十六巻等の書物を将来したという。在宋中、すでにその書名は高く、寧宗の詔をうけて如意輪咒を書いている。また周冕の依頼によりその道場の榜を書いたこと、餞某の家で三十二袈裟を衆僧に施すにあたって、その発願文を書き与えたことなどが伝えられる。

俊芿五十四歳、「泉涌寺勧縁疏」を書いたとき、後鳥羽院、高倉院はこれを賞して准絹を賜ったという。深い学殖のにおう書である。

図59 黄山谷書

虎関師錬(一二七八ー一三四六)は、儒学に博通し、顕密両教を極めた学僧であり、五山文学の先駆的存在である。東福寺、南禅寺、楞伽寺等に歴任し、後醍醐帝、後村上帝の信奉を受けた。その著「元享釈書」三十巻は、日本における僧史の最初である。なおその詩文を集めた「済北集」のほか「聚分韻略」、「海蔵韻」、「禅儀外文」等のすぐれた著述をのこした。

「済北集」に、自分ははじめ書を学んで拙を悪み巧を愛し、黄山谷の書の拙なる点に疑いを抱いたが、山谷の「予章集」を読んで疑問を解決し得た、というようなことが記されている。師錬の書には歴々として山谷の書法の影響を観ることができる。高野辰之は「山谷余韻」と題する文章において、前の両人のほかに栄西と策源を挙げている。

ごく近く山谷の書を甚だ称揚した人に高村光太郎がいる。一九五六年二月三日影響された、高村光太郎の桃園のアトリエの写真を見ると、黄山谷の「伏波神詞詩巻」の複製が壁面に掲げられている。この山谷の書について光太郎は、「一見するなり心をうたれて、すぐ壁にかかげたのである。それ以後毎日見ている。黄山谷の書は前から好きであったが、この晩年の書を見るに及んでますます好きになってしまった」と記している。

なおその光太郎の文章から抄出しておきたい。

「黄山谷の書ほど不思議な書は少ない。大体からいって彼の書はまづいように見える。まづいかと思うとまづいともいえない。しかし普通にいう意味のうまさはまず無い」

「それでいて黄山谷の書は大きい。実に大きな感じで、これに比べると蘇東坡も米元章もなんだかよそゆきじみて来る。何より黄山谷の書は内にこもった中心からの気魄に満ちていて、しかもそれが変な見てくれになっていない」

「強いけれども、あくどくない。ぼくとつだが品位が高い。思うままだが乱暴ではない。うまさを通り越した境に突入した書で、実に立派だ」

「朝、眼がさめると向うの壁にかけてあるその写真の書が自然に見えるのだが、毎朝見るたびに、はっとするほどその書が新しい。書面全体からくる生きているような精神の動きが私をうつ。この書が眼にはいると、たちまち頭がはっきりして、寝台からとび下りて、毎朝はじめて見るような思いでその写真の前に立たずにはいられない。そして『蒙々篁竹下』とあらためてまた見る。吸いよせられるような思いで『漢塁云々』まで来ると、もう顔を洗ったような気がする」

光太郎が、黄山谷を正鑑し、甚だ愛玩したことが右の文によって知られよう。