池大雅

図49 大雅像(五岳筆)

中津の自性寺と、吉良の華蔵寺とに蔵される諸作を観て、大雅の禅者としての面目を痛感した。〝一口汲尽西江水〟 (図五〇)などの作は、禅僧の墨跡として堂々たるものである。大雅特有の運筆のリズムが、貫通する定力によって生かされ、藝術味と禅機に富む作品となった。

自性寺十二世、提州和尚は白隠に参じて見性し、その後服持すること十余年、「荊叢毒蘂」を編成、その序文は大雅の書をそのまま木版におこしたという。

大雅は白隠に参禅した。「白隠和尚詳伝」に、白隠の門下が列挙され、その一人として「池大雅」の名が見出される。また「白隠年譜」宝暦元年のところに「帰路過㆓平安城㆒、館㆓世継氏㆒、池大雅来参」とある。白隠六十七歳、大雅二十九歳に当る。このとき大雅は白隠に一偈を呈したとも伝えられる。

大雅は杯渡尊者像を描き、「駿の小坊主が後に賛せんを惜しみてその名を題す」と賛している。白隠禅師をさして「駿の小坊主」というところに、両人の親密な関係が知られるとともに大雅の面魂が察せられる。なお賛の後に、この絵は「葦津和尚に奉る」と記している。葦津和尚はまた白隠の高足であって、常々白刃を坐右にして人を接し、「その嶮峻なること鵠林に十倍す」と評された。大雅はこの豪僧と親しかったらしく、和尚の居室には大雅の書になる「竜淵」の二字額(和尚の窟号)がかけられていたという。

大雅は白隠下の尊宿をたよりに諸国を歩いたようだ。そしてその折折に禅的境涯を深め、禅心をもって次々にすぐれた作を生んだものと思われる。数年前島根の天倫寺を訪れ、白隠ならびに大雅の作を拝見した。大雅はこの寺にも逗留し、円桂和尚の厚いもてなしを受け、制作に没頭したといわれる。

「近世禅林僧宝伝」邃翁元盧の伝に「池大雅をして雪竇の頌により、新に山水図を製せしむ。大雅手に信せて揮灑す。邃林幽谷、雲を帯び水をめぐる。淡然靄然、森々乎たり。莾々乎たり。風致極めて多し。且つその上に隷書して云う『図画当年洞庭を愛す。波心七十二峰青し、而今高臥前事を思えば、添え得たり盧公の石屛に倚るを』」と記されているところを見ると、両者の交遊もまた深く、或は互いに影響するところがあったと思う。

大雅七歳、黄檗山万福寺において大楷書をなしたとき、杲堂禅師は「七歳神童書㆓大張㆒、筆長身短妙相当、幼齢愛㆓尓能如㆒㆑此、可㆑比㆑禹偁㆓曽作㆒㆑章」と詠じている。また明和のころ、同じく黄檗の大鵬和尚が、大雅をよんで、方丈の障子に西湖の風景を描かせ、その出来に大いに驚嘆したという。大雅は黄檗の諸僧とも方外の交があったようである。なお大雅二十五歳と推定される、権大夫宛ての書翰には、「慈典和尚の許に罷越、色々禅の話承候、禅の奥儀者一喝に有之候趣、貴殿と御話致しし通りに有之候云々」とある。

右のように大雅は生涯を通じて仏縁が深く、特に禅僧との交遊が多かった。

図50 大雅書

「三歳初めて書を為す、五歳書を善くす」と「近世畸人伝」にあるが、大雅は天禀にめぐまれ、早くより書を善くしたようである。年譜などによって、その学書の過程をたずねると、七歳、清光院一井に、八歳、山名主計に書法を学んだ。十五歳、養拙流の大家、望月照渓の門に往来し請益する一方、桑原為渓について書を学んだ。山中蘭径は「為渓に学んでから、大雅の書に一新紀元を画したことは見逃せない」「一度桑原為渓に逢ってからは、その人物の高邁と筆画勁利、態致蕭疏、一点塵土の気なしと喜んだことであろう。大雅の書を見るに、終生その筆意と風格の何処にか潜在しあることは争われぬ」という。大雅はまた、柳里恭、祇園南海について絵を学び、高芙蓉、韓天寿と親交を結んでいる。

図51 大雅書

石川淳は「大雅の禅は釈老合揉か」といい、「禅にも入り、俗にも入り、かなしみよろこびを突きぬけて、人生観上に楽観をとったつらだましいなのだから、見る方でもしかめつらはしていられない」「尋常の画士が美意識なんぞをたよりに塗りあげた画では、とてもこういう作用はおよびもつかぬことだろう」〈南画大体〉と述べている。

田能村竹田は大雅の藝術を次のように評した。大雅池翁書画倶高、不入時眼、至没後声名隆起、無知不知、推為当時第一手矣(大雅池翁は書画ともに高くして時眼に入らず。没後に至って声名隆起せり。知ると知らざるとなく、推して当時の第一手となす)。

所作之字不在画下、而価頗低、蓋画猶入俗眼、字竟不入也(作る所の字は、画の下にあらず。而るに価頗る低し。蓋し画は猶俗眼に入るも、字は竟に入らざるなり)。

また大雅と蕪村を比較し、蕪村は譎であって正でなく、大雅は正であって譎でないといった。これは論語憲問篇の「晋文公譎而不正、斉桓公正而不譎」という孔子の論評をそのまま引いた次第で、「譎」とはいつわり、たくらむというような意である。

竹田はまた大雅の表現の根源たる胆力に言及し、「大山を圧し、河海を呑む」といったが、その胆力は禅に参じて練鍛したのであったろう。

なお大雅の書を激賞した画家に高森砕巌がある。砕巌はいくたびか大雅について記しているが、大雅七言联幅にふれて「運筆円活、晋魏之遺矩、今復観之、幕府三百年間、茂卿与斯翁、余竊定為二妙、他皆在下風、併記問之眼光如炬者」(運筆円活にして晋魏の遺矩あり。今またこれを観れば、幕府は三百年間、茂卿とこの翁と、余はひそかに定めて二妙となす。他は皆下風にあり。併記して以てこれを眼光炬の如き者に問う)といっている。

図52 大雅印(九霞山人)

比木喬氏も「大雅の藝格」と題し、「周文や雪舟の壮画とならべて見応えのする画をのこしたものは、徳川三百年を通じて一人の九霞山樵(大雅)あるのみ」といい、また玉堂と比較して「日本の南画では結局大雅堂が古今を独歩する。山水に雲煙の気漲る点で玉堂は恐らく大雅の上に居ろう。画面の潤いと温かさとでは大雅は遠く玉堂に如くまい。だが玉堂の感性はついに大雅の悟性に及ばなかった。大雅にはかけがえのない一物――『腹』があった」というところはまことに見上げた見識である。

芥川竜之介は「骨董羹」において、「東洋に画人多しとはいえ、九霞山樵の如き大器はまたあるべしとは思われず」「唯、返す返すも学ぶべきは、聖胎長養の機を誤らざりし九霞山樵の工夫なるべし」と記している。またその書翰の中に折々大雅への称賛が見られる。

「やっぱり頭の下るのは九霞山樵です。実際大雅という男は画聖の名を辱めない人間です。僕は雪舟にすら院画らしい鋭さを嗅ぎつけますが大雅に至っては渾然としていて更にそういう所が見当りません。東洋画のありがた味を味得しようと思ったら大雅を見るのに限ります」〈大正七年、小島政二郎宛〉

「大雅堂の耕便汲便釣便灌園便防夜便眺便などは世界中どこへ持って参っても比類ない傑作と存じます。蕪村の筆の縦横孤峯頂上に向って盧を結ぶ底の手腕には甚だ敬服しました。但、大雅ほどのポカンとした処、靉々然たる所がないのは、やっぱりその人の然らしむる所でやむを得ないのだろうと愚考いたします」〈大正七年、下島勲氏宛〉

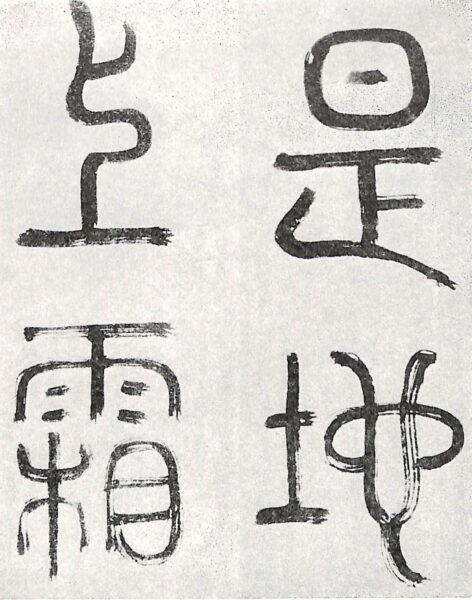

図53 大雅篆書

梅原竜三郎は「常に大雅の作品の前にある時は藝術という空気に完全につつまれる感じである。仏さんが描いてあっても抹香の香は来ない。仙人が描いてあっても奇怪さのない尊敬すべき好々爺である。西湖、洞庭湖の図を見てもこれは支那の景色であるとか、日本の景色でないとかつまらぬ事を考えさせない。唯悠々たる藝術の天地である。書である場合も、漢詩が書いてあっても六曲一双にいろはにほへとが書いてあってもおなじように、読んで見ようとは思わず、唯これを打ち眺めて駘蕩とした雰囲気にひたるのみである。藝術の純粋さというのはこういうものである。……躍動する画心、底の知れない表現力、自分はかかる作品の前にある時、南画であるとか東洋画であるとかどちらでもよいことは何も考えさせられず、唯茫然と心天涯に在って楽しむばかりである」と述べているが、大雅藝術鑑賞の実感はまことにこのようなものではあるまいか。

安永五年(一七七六)四月十三日、天才大雅は五十四歳で没し、「大雅翁秀賢義哲居士」となった。