芭蕉

芭蕉は深川に隠栖したころ、仏頂和尚に参禅したといわれる。其角が、「終焉記」の中に、「根本寺仏頂和尚に嗣法して、ひとり開禅の法師といわれ、一気鉄鋳生いきほい云々」と記しているほどであるから、芭蕉の参禅は相当なものであったに違いない。仏頂和尚から袈裟と如意を付与され、如意には「遊行如意如獅子王」と記されていたという。

仏頂が根本寺の長興庵に住したころ、芭蕉は曽良と禅僧宗波とをつれて仏頂を見舞った。いわゆる「鹿島詣」の旅である。芭蕉四十四歳の秋であった。

さてこの宗波についての「僧はからすのごとくなる墨のころもに、三衣の袋をえりにうちかけ、出山の尊像をづしにあがめ入れてうしろに背負、柱杖ひきならして無門の関もさはるものなく、あめつちに独歩しいでぬ」という描写は、いかにも禅的関心の強さをもの語る。

芭蕉はいよいよ師仏頂の許に到着し、清浄の心が湧いたことを感動的に述べている。

……ふもとに根本寺のさきの和尚、今は世をのがれて、此所におはしけるといふを聞て、尋入てふしぬ。すこぶる人をして深省を発せしむと吟じけむ、しばらく清浄の心をうるににたり。あかつきのそらいささかはれけるを、和尚起し驚し侍れば、人々起出ぬ。月のひかり、雨の音、ただあはれなるけしきのみむねにみちて、いふべきことの葉もなし。

このとき仏頂は「をりをりにかはらぬ空の月かげもちぢのながめは雲のまにまに」という一首を示し、芭蕉は「月はやし梢は雨を持ながら」と詠んでいる。

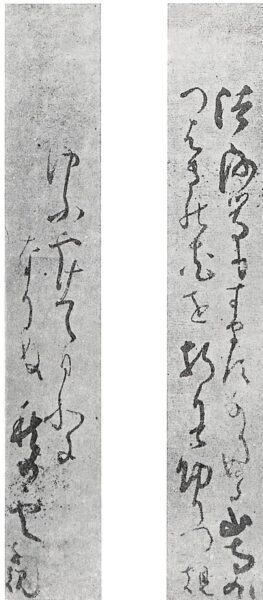

図43 芭蕉像(呉春筆)

奥の細道の旅では、那須の雲巌寺に仏頂和尚の山居の跡を訪ねている。

和尚がかつて「竪横の五尺にたらぬ草の庵むすぶもくやし雨なかりせば」と、たいまつの消し炭で、かたわらの岩に書きつけられた、ということを芭蕉はきいていて是非その草庵を拝したい念願であった。芭蕉は、「さて、かの跡はいづくのほどにやと、後の山によぢ登れば、石上の小庵、岩窟に結び掛けたり」と記し、そしてそれは「妙禅師の死関、法雲法師の石室」を見るようだと述べている。妙禅師とは、中国南宋の高僧原妙禅師のこと。杭州天目山の張公洞に入り、十五年間戸を閉ざして出でず、「死関」と称したと伝えられる。法雲は中国梁の高僧、秣陵県に法雲寺を建て、庵を孤岩に結んだという。禅者芭蕉はさすがに中国往昔の僧に関してもこのように承知していたのであったか。私は十数年前、木村百木画伯、内山大虚先生とともに雲巌寺に泊し、芭蕉の胸中を思い、しみじみとして一夜を明かしたのであった。その折九十歳を超えられた植木憲道老師に相見し、老師の御揮毫をまのあたりにした。「和、此一字人類之宝也」と書かれた墨跡を記念として今に所蔵している。

「笈の小文」に「あるは無依の道者の跡をしたひ、風情の人のまことをうかがふ」というように、無依の道者すなわち真の禅者の跡をしたい訪ねることが、芭蕉の旅の大きな目的であった。奥の細道の旅においては、このあと瑞岩寺に詣で、大聖寺の城外、全昌寺に宿す。なお永平寺に至って、「道元禅師の御寺也。邦機(畿)千里を避て、かかる山陰に跡をのこし給ふも、貴きゆゑ有とかや」と記している。

芭蕉は二十歳代で「釣月軒」という庵号を用い、三十六歳剃髪して「松尾桃青入道」と名のっていた。芭蕉という俳号を用いたのは三十八、九歳のころからである。元禄五年、「移㆓芭蕉㆒辞」という文章を書いている。その中に「風は鳳尾をうごかし、雨は青竜の耳をうって、横渠先生の智を巻き、上年上人の筆を持ちて開く」といっている。この「上年上人」は懐素のことである(少年上人の誤りとされる)。なおこの文の冒頭に、「胸中一物なきを貴しとし、無能無智を至れりとす」といい、終りに「唯此の蔭に遊びて、風雨に破れやすからむ事を愛するのみ」といって、いかにも禅者らしい心情をあらわしている。

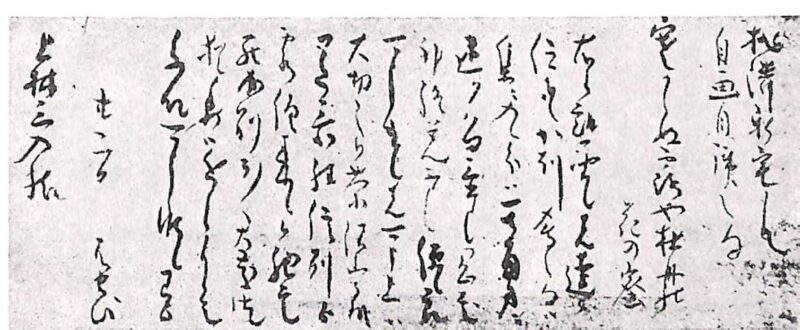

図44 芭蕉自画賛

芭蕉は禅者にして詩人であった。このことをよく示すものに「栖去之辨」がある。やはり元禄五年、四十九歳のときの文で「風雅もよしや是までにして、口を閉ぢむとすれば風情胸中を誘ひて、物のちらめくや、風雅の魔心なるべし。なほ放下して栖を去り、腰に百銭を貯へて、柱杖一鉢に命を結ぶ。なし得たり風情終に菰をかぶらむとは」という。この詩禅一味の境は、あたかも白楽天に通ずるごとくである。白氏文集巻十六に「苦に空門の法を学びてより、銷し尽す平生種々の心、唯詩魔のみ有って降すこと未だ得ず、風月に逢う毎に一たび閑吟す」という詩がある。白氏のいう「詩魔」は芭蕉における「風雅の魔心」であろう。

芭蕉はまた「西行上人像讃」に

捨てはてて身はなきものとおもへども

雪の降る日はさむくこそあれ

花の降る日は浮かれこそすれ

と書した。「雪の降る日はさむくこそあれ」までは西行の歌と伝えられる。西行と芭蕉と、知音同志眉毛相結んでほほえましい限りである。ここにこそ真の宗教があり、真の藝術がある。そしてほんとの人間そのものを感じさせる。

芭蕉とかかわりをもった寿貞という女性がいた。芭蕉の死に先立つこと四ケ月、その寿貞は病没するのである。芭蕉は筆をとって、「……何事も夢まぼろしの世界、一言理くつは無之候」〈猪兵衛宛書翰〉と記している。禅者芭蕉、人間芭蕉の真情がこもる。そして芭蕉は

数ならぬ身となおもひそ玉祭り

と嘆じた。生前何もしてやれなかった亡き寿貞よ、今そなたの魂を祭るが、とるに足らぬ身だなどと遠慮せず、どうか私の手向ける供養をうけてくれよ、というような気持であろう。

「笈の小文」の冒頭に、「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、其貫道する物は一なり」という。西行、宗祇、雪舟、利久と、それぞれ表現は異なりながら、道として貫くところのものは一つだという確信に芭蕉は到達したのである。その道を根本として、みずからの文学を展開しようという芭蕉の態度であった。西行、宗祇、雪舟、利久、芭蕉は、皆人間として真正であり、藝術家として一流であった。その藝術は永遠普遍といってよかろう。真正の道の上に立つものだからである。その道なるものの本源が禅であり、仏道であった。雪舟は禅僧であり、利休の茶が禅にもとづくものであることは周知の通りである。西行は出家得道の人。宗祇も仏教者であり、一所不住の禅的生涯を送った。

いったい芭蕉の文学が禅にもとづくと考えるものは私ばかりではない。北村透谷は、「桃青は宗教家のごとくに仏道をその風流修行に応用したり」と述べている。また尾形仂は、「禅からの内面的摂取は、そうした蕉門の修行方法や体験の説述、藝術思想の構築などに関係したほか、なおその創作態度の規制にまで及んでいる」「芭蕉の句がつねに自然の景物を詠じて、ついに単なる景物の写生に終らず、宗教的崇高美を打ち出しているのも、かれの禅的素養のしからしめたところということができるのである」という。

芭蕉は「松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へ」と、いわゆるわれなくして見、われなくして聞く、物我一如の禅心を説く。「赤冊子」に「習へと云は、物に入てその微の顕て情感ずるや、句となる所也。たとへ物あらわに云出ても、そのものより自然に出る情にあらざれば、物と我二ツになりて、其情誠にいたらず、私意のなす作意也」とある。

芭蕉は文学の第一義として「心」を重んじていた。「或る人の句は作に過ぎて心の直を失う也。心の作はよし、詞の作好べからず」〈黒冊子〉といい、晩山宛の書翰には「物しりにならんより、心の俳諧肝要に御座候。句者は沢山御座候得共、心法を守る人はまれまれなるものにて候」とある。また平素身心学道の禅的精進を説いて、「古へより風雅に情ある人々は、後に笈をかけ、草鞋に足を痛め、破笠に露霜をいとうて、おのれの心をせめて、物の実をしることをよろこべり」〈送許六辞〉と述べる。

無論表現というものは心法のみにしてなるものではなく、作品として成立具現せしめるためには技法的工夫に苦吟せねばならぬ。「赤冊子」に次のようにいう。

からざけも空也の痩も寒の内

この句、師のいわく、心の味を云とらんと、数日はらわたをしぼると也、ほね折たる句と見え侍る也。

ここに数日腸をしぼるという芭蕉の告白は、何とも苦心のほどを思わせる。山本健吉は、「こうした句は、もう配合の句などと言うことはできない。黄金をのべたような句である。そしてこの三つの名詞(乾鮭、空也、寒)が、すべて乾いた破裂音のK音の頭韻で並びながら、三つの物の『微』に一種凛烈の気が泌みとおっている、そのためにおそらく『も』『の』『も』『の』という四つのテニヲハの働きに、芭蕉の腸をしぼったはずである。『心の味』を詩の上で表現せしめたのは、この四つのテニヲハの働きだと言っていい」と、芭蕉の心法と技法の秘密に立ち入って、まことにすぐれた分析的批評を示した。

唐木順三は「芭蕉連句の附けよう、付合の仕方は、禅家の師資相承の在り方、師と法嗣との面々授受の仕方に似ている」といっている。たしかに連句における芭蕉一座の世界は、みずからを生かし、他を生かす、唯仏与仏の世界であったと思われる。芭蕉の本領は、実はこの連句にあったようで、「宇陀法師」にも「先師常に語って云、発句は同門の中おとらぬ句する人多し、俳諧においては老翁が骨髄と申されける事毎度也」とある。「赤冊子」に見る「席に望て文台と我との間に髪をいれず、思う事速に云出て、爰に至って迷う念なし。文台引おろせば即反古也」という芭蕉の言はまことに厳しい。句を附けるに当って遅疑することは許されず、間髪を容れず呼応する活きた俳諧である。端的只今に自己の全生命を燃焼するのは禅者の面目である。

今日、連句に関心をよせるものは意外に多い。尾形氏は、連句を読む会を十年もつづけたことを述懐している。仲間はドイツ文学の石塚敬直、仏文の中平解、東洋史の中島敏、英文学の斉藤美洲等で、「談笑の間にその座から受けた学恩ははかり知れない。私が〝座〟という問題に関心するようになったのも、一つはそうした座の体験から来ている」といっている。そして「個を主たる発想の場としてきた近代主義への反省をうながすものであるとともに、現代俳句を結社の蛸壺から救い出すための一つの手がかりとなりはしないだろうか」〈「座の文学」〉と指摘する。芭蕉の俳諧はこのように今日に及び、現代の文学の新たな展開のために示唆するという。

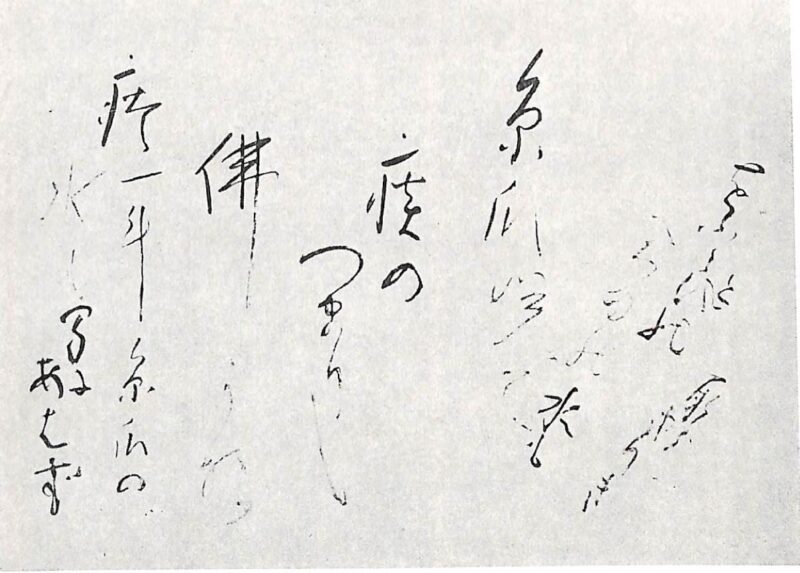

図45 芭蕉書翰

芭蕉は北向雲竹から書を学んだといわれる。雲竹(一八三二ー一七〇三)は京都の人で、通称八郎右衛門といい、仏法を信じ、弘法大師を慕った。書は藤木敦直、春深房道朝について学んだと伝う。芭蕉は幻住庵閑居中、雲竹の後向きの自画像に「こちらむけ我もさびしき秋の暮」という句を賛している。その前書きに「洛の桑門の雲竹、自の像にやあらむ、あなたの方に顔ふりむけたる法師を画て、これに賛せよと申されければ君は六十年余り、予は既に五十年に近し。ともに夢中にして夢のかたちを顕す。是にくはふるに又寐言を以す」と記している。これによって雲竹との交誼のほどが知られるが、芭蕉の書を雲竹に比すれば、その格の高さにおいて芭蕉ははるかに上位にあり、両人の境地の高低は歴然としている。岡田利兵衛氏は、芭蕉が元禄の初期、平安の古筆を志向したことを指摘している。芭蕉の見識をもってすれば、平安古筆の高雅典麗を賞したことは十分想像できる。芭蕉の「机の銘」という文章を見ると、その冒頭に「間なる時はひぢをかけて、嗒焉吹嘘の気をやしなう。しづかなるときは書を紐といて、聖意賢才の精神をさぐり、静なるときは筆をとりて、羲素の方寸に入る」と述べている。「羲素」とはいうまでもなく、羲之と懐素のことで、芭蕉はやはり中国の名筆にも多くを学んでいたのであろう。

芭蕉の書の線はひびき高くして鋭く、いかにも詩人の感性が顫動する。そしてあの寂かに澄み切った世界は禅的解脱の境涯を示すものと信ずる。

さて、芭蕉の書についてこれを絶賛したものに正岡子規がある。子規は明治三十一年六月、次のように記している。

俳諧三百年の間最も書を善くする者は松尾芭蕉なり。徳川三百年間に於て仮名交りの書を善くする者、一人の芭蕉の右に出ずる者無し。千蔭の如き仮名書の名を一世に博し、今に於て猶称讃せらるる者なれども、漢字の拙き、仮字の変化無き、雅致に乏しき、終に芭蕉に比すべくもあらず。貫之の仮名は百世の下にありて師宗とせらるる者、其筆の巧妙、其字の整斉、一画誤らず、一糸乱れざるに至りては、殆ど技術の極端に達して見る者をして到底模倣する能わざるの感を起さしむ。固より千蔭輩の及ぶ所にあらず。しかも其欠点を言わば巧緻に趨りて縹渺の趣に乏しく、整斉に偏して変化の妙を欠きたり。芭蕉の書は漢字をして多少仮字化せしめたると共に、亦仮字をして幾何か漢字化せしめたるがために、和様の卑俗にも陥らず、貫之流の平穏にも倣わず、漢字仮字は一種の調和を成してしかも雅致あり気力あるを得たり。此点に於て芭蕉は実に古今に独歩せる者なり。

芭蕉の書の刻せられたる者鹿嶋紀行あり、幻住庵の記あり。其他手簡、短冊の諸書に散見する者枚挙に堪えず。就中古雅蒼老そぞろに超俗脱塵の想を為さしむる者を幻住庵の記とす。芭蕉以前の書は尽く和様なり。奇もなく雅も無し。

なお子規は翌年芭蕉の「幻住庵記」について、「其書老熟の極、人工を脱して一点の塵気を留めざる処、得難き珍宝なり。世人の難しとする漢字仮名の調和の如き、和様の鄙俚に堕ちずして別に生面を開くを見る。此点に於ては殆ど芭蕉に比すべき人を知らず。徒に俳人第一の能書というのみならんや」と記している。ここに明らかに子規居士の芭蕉への傾到を知るとともに、書に対する子規の見識に驚嘆することである。特にその漢字はややかなに近づけ、かなはやや漢字に近づけて、和様でもなく、平安古典の調子でもなく、雅致に富んで古今独歩である、というところは甚だ新鮮であり、卓越せる見解である。

子規の書には、芭蕉の影響をまざまざと感じさせるものがあるが、斎藤茂吉などもすでにその点を指摘し、「子規の書は芭蕉の書の影響が実に著るしい。子規は僅かばかりの芭蕉の真跡を見つけて、心を傾けてその手習をしたことが実に明瞭である。子規は、一面芭蕉の句の月並的傾向について遠慮なく批評しているが、やはり芭蕉を第一等の俳人として崇敬していたことがわかる」といっている。

なお子規のことをもう少し書きそえておきたい。子規全集に「俳諧無門関」という文がある。その中に「芭蕉本と樹に非ず、蕪村亦畑に無し。汝能く古池に入って赤蛙の足を攫まば、天王寺の塔に上りて九輪の上、更に一歩を進めよ。迷、迷、迷ふて而して後に必ず正道を知らん。悟、悟、悟って而して後に却て岐路に出でん。汝迷はば、我、汝に三十棒を与えん。汝悟らば、我、汝に三十棒を与えん」「正法眼蔵涅槃妙心実相無相微妙の法門は芭蕉之を去来に付嘱する時、其角別に変幻自在縦横無尽非雅非俗奇妙の俳門を立てて一世を風靡す」などといかにも禅者風に書き綴っている。

また漱石への手紙に「雲門曰薬病相治、尽大地是薬、那箇是自己、この馬鹿野郎、腰骨を叩き折って鉛をつぎこまざれば病気の味を知らじ。老禿驢頭を撫で来れ」と記している。これらを見ると子規が「碧巌録」「無門関」等、禅の語録を読みこなしていたことがわかる。

子規が禅に関心をもっていたことは次の文によっても知られる。「余思ふに茶の湯は坐禅なり。只動静の差あるのみ。他語以て之をいへば坐禅は動かぬ茶の湯なり。茶の湯は動く坐禅なり」といい、「ただ心を静めるの目的を以て、茶の湯を習ふことを欲す」という。また「若以色見我、以音声求我、是人行邪道、不能見如来、これ即ち悟りの域なり。悟道中豈二神あらんや。色もなく香もなく、煩悩もなく菩提もなく、無々明亦無々明尽乃至無老死亦無老死尽となる。而して香にあらず、音にあらぬ渾沌たる海鼠の如き者が如来也、我也。是に於て如来と我と隔つる所なき也」と述べる。

図46 正岡子規書

子規は禅僧愚庵と深く交わり肝胆相照らし、互いに影響するところが大であったといわれる。愚庵は山岡鉄舟、滴水禅師につき禅を学び、書をよくしまた歌をよくした。明治二十五年、子規は京都に愚庵を訪ねている。「松羅玉液」に「境静かに人、俗を離れたればただ此世の外の心地して気高き香ひの室内に満ちたるを覚ゆ。つたなき発句などものすれば短冊にしたためよと強ひらる、いなみも得ず。庵主能書なれば代りに其筆跡を得て帰りぬ」と記している。その後愚庵の方から子規を見舞っている。

子規は愚庵から柿をおくられて

みほとけにそなへし柿のあまりつらむ

我にぞたびし十あまり五つ

柿の実のあまきもありぬかきのみの

渋きもありぬしぶきぞうまき

柿熟す愚庵に猿も弟子もなし

などと詠んでいる。また明治二十六年、愚庵が北海道へ旅立つときは「涼しさやわれは禅師を夢に見ん」と、餞別の句を呈した。

明治三十一年愚庵宛書翰に「私の如き煩悩のはげしき奴は執著の極点に達するか、大悪事を為したる後かに非ざれば到底解脱いたすまじくや候はん」と書いている。他に、

三界無安猶如火宅

うちは二本被下難有候 病子規

愚庵和尚

というような手紙があり、さながら禅者の風格を示している。

次にさらに禅、仏道に関する子規の作を挙げる。

禅寺に秋立つ壁の破れ哉

秋一室払子の髯の動きけり

馬の尾に仏性ありや秋の風

冬枯れや曰く庭前の松樹子

釈迦に問うて見たき事あり冬籠

観音の大悲の桜咲きにけり

草木国土悉皆成仏

糸瓜さへ仏になるぞ後るるな

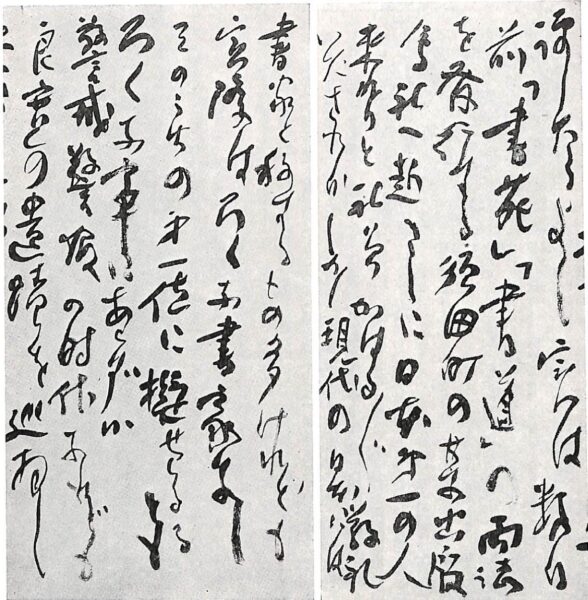

図47 子規絶筆

煩悩の心を掩ふ雲間より

真如の月はあらわれにけり

もろもろの薫るてふの国は草も木も

其香妙なり三昧に入る

寒山も豊干も虎も眠りけり

四つの鼾に杉葉散る山

天才子規は病を公案としてついに解脱したのであったろう。激しい痛苦に号泣しながらも「観ずれば涼しき夢のうき世哉」と観ずる子規であった。

また子規の句には「書きなれて書きよき筆や冬籠」「書き初めや尊円親王の流を汲む」「試みに芭蕉の題字蘇子に擬す」「冬さびぬ蔵沢の竹明月の書」「墨汁のかわく芭蕉の巻葉かな」等と、書に関するものがかなりある。子規は実にすぐれた書を書いたが「字の巧拙は手に得るといふよりは心に得るといふ方適当ならんか」といって、「心の作はよし」「心の俳諧肝要に御座候」という芭蕉に通ずる見解を示している。

図48 会津八一書翰(部分

明治三十三年六月、二十歳の会津八一は子規を訪ねた。「六月の某日、根岸庵に子規子を訪ひ、初めて平素敬慕の渇を医するを得たり」と述べている。

八一はまた、昭和十九年、松井敬宛の手紙に「昨日は子規忌なれば、やうやくくりあはせて家を出でしも、途中にて警笛をききしため墓参を見合せて帰宅いたし候」と認めている。六十四歳の会津八一が子規の墓参に出かけている。よほど尊敬の心をいだいていたに違いない。なおこの書簡の中に八一は「現代の日本には書家と称するもの多けれども実際はろくな書家なし」といっている(図四八)。書家を蔑視するこのような考えは子規にもあった。山上次郎著「子規の書画」によれば、子規は「近日に至りて、日本人の字大方拙くいやみある様に覚え候。殊に所謂書家の字は野卑の極に有之、三洲、一六抔の字は字をなさず、其以下の書家は勿論に御座候。僧侶の字存外垢ぬけしたるが多く候」〈佐伯政直宛書翰〉といっている。 子規は死去する前日、ボロボロに朽ち果てた肉体をもって三つの句を認めている(図四七)。確乎として相続する正念の書である。まことに鼠骨の言のように、子規は峭峻たる岩山のごとく頑然として立っていたのである。