利休

人 生 七 十

力 カ 希 咄

吾 這 宝 剣

祖 仏 共 殺

利休は七十歳にして、右のような辞世の偈語を遺し、切腹して果てた。利休のこの遺偈は、今日参禅する者の公案とされている。不審庵表千家の宝庫には、利休直筆のものが秘蔵されるときく。

カという字は、「アッ」とか「エーッ」とかいう叫びの擬音である。生死の関頭に立った絶言絶慮の大喝であろう。

図41 長谷川等伯筆 利休像

「利休居士伝書」には、その切腹の様子について次のように記されているという――利休は自庵の座敷の床に腰をかけ、釜の湯のたぎる音を聞きながら腹を一文字に切り、下腹のにじり口から腸を取り出して自在鉤にかけ、やがて見事十文字にかき切った。利休の弟子、蒔田淡路守は介錯を請われ、師の首を斬り落した。妻の宗恩は乱るることなく、鮮血の中に在る夫の死骸に白い小袖をかけた。

利休の遺偈には次の一首が添えられていた。

提る我得具足の一太刀

今この時ぞ天に抛つ

利休が一身を天に投げ打ったその当日は、雷が鳴りはためき、大雨は霰と化して降ったという。天はこの剛毅な禅者の終焉に応えて、荒々しい奏楽をもってしたのであったか。

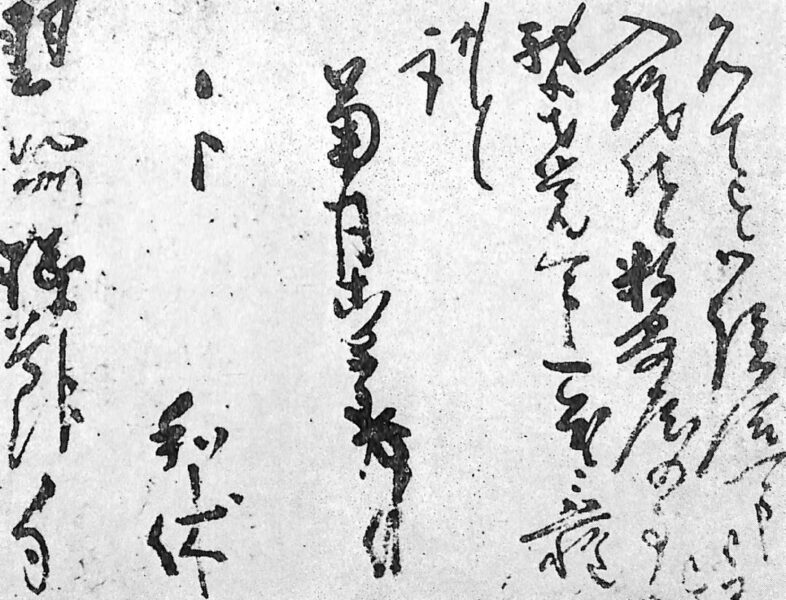

図42 利休消息(部分)

利休は南宗寺の大林和尚に授戒を受け、その後大徳寺の古渓宗陳禅師に参じた。「利休」という居士号は正親町天皇より賜ったが、古渓禅師は祝いの詩を寄せ、その前書きに「泉南の抛笙斎宗易は、すなわち予が三十年飽参の徒なり。禅余茶事を以て務と為す」と記している。利休は長い期間禅を修し、その茶は禅にもとづくものであった。「南坊録」によれば、利休は「小座敷の茶の湯は第一仏法をもって修業得道するなり」「水を運び、たきぎを取り、湯をわかし、茶をたてて仏にそなえ、人にも施しわれも飲み、花をたて、香をたく、みなみな仏祖の行ないのあとを学ぶなり」といい、また「主客ともに直心の交りなれば、規矩寸尺式法等、あながちに云うべからず、火を起し、湯をわかし、茶を喫するまでのことなり。他事あるべからず、これすなわち仏心の露出する所なり」という次第である。

利休以前にさかのぼって、いったい茶道を生んだ母胎が禅であるから、茶道の完成者が禅心をその精神的根幹としたのは蓋し当然であろう。「山上宗二記」にも「茶湯ハ禅宗ヨリ出デタルニ依ッテ僧ノ行ヒヲ専ラニスル也、珠光、紹鷗、皆禅宗也」とある。

さて利休は「掛物程第一の道具はなし。客亭主共に茶の湯三昧の一心得道の物なり」というほどであるから、ことのほか書を尊重していたと思われる。すぐれた藝術的眼光に照らして、書の本質的価値を徹見していたことであろう。そしてみずから揮毫もしたことであろうが、利休居士の確証ある墨跡についてはかつてきき及んだことがない。「茶道聚錦」第三号に増田孝氏の利休筆跡に関する文章があるが、「利休の書のきちんとした蒐集、検討は今後に残された課題といわざるを得ない」と記されている。今ここに利休の消息「大仏屋敷の文」(部分)を掲出する。これは東京大学史料編纂所から出ている「古文書時代鑑」に載せられている。骨力のある強い字である。