禅僧の書 一休

一休の書は「四方八面来や旋風打」といった趣がある。この語はさきにいうように普化和尚の歌の一部で、四方八面、つむじ風のようにめぐり打つ意である。普化は日ごろ鈴を鳴らし、「明頭来や明頭打、暗頭来や暗頭打、四方八面や旋風打、虚空来や連架打」とうたいながら街市を歩きまわったという。一休はこの風狂普化の語を用いて「自室」を詠じている。風狂一休の室も十字街頭にあったのであろう。

一休はまた、「山中より市中にかえる」と題して、「狂雲誰か識る狂風に属するを、朝は山中に在り暮には市中、我もし機に当って棒喝を行ぜば、徳山・臨済面通紅」と痛快にうたう。このような意気高く自在な生きざまが、その奔放な書によくあらわれている。

図14 一休和尚木像

臨済の四料簡に対する一休の頌が「狂雲集」に載せられている。たとえば「奪人不奪境」に対して「百丈潙山名未㆑休、野狐身与㆓水牯牛㆒、前朝古寺無㆓僧住㆒、黄葉秋風共一楼」と詠ず。加藤周一はこの頌について、「理路整然たることにおいて一休の偈が臨済のそれに劣らず、また詩的影像の感覚的な美しさにおいて一休が臨済に勝ると思われる」といって、一休の禅的力量を讃嘆する。氏はさらに「抽象的、哲学的な文句を最後におく唐宋の絶句の慣用と異り、前後の対照に独特の効果を作りだす。詩人としての一休の手腕か」とも述べている。

一休は十七歳で、壬生の清叟仁について受戒しているが、その十七歳のとき、「中秋無月」と題して

是無月只有名明

独坐閑吟対鉄檠

天下詩人断腸夕

雨声一夜十年情

という詩を作っている。「天下詩人断腸夕」は李源と円沢の「因縁を語らんと欲せば恐らく腸を断つ」をふまえており、「雨声一夜十年情」は黄山谷の黄幾復に寄する詩「我は北海に居り君は南海、鴈に寄せ書を伝う能わざるを謝す、桃李春風一杯の酒、江湖夜雨十年の灯」をふまえているといわれる。十七歳にしてすでにこのような古典的教養を基盤として、自己の詩作を遂げているのは驚くべきことである。

一休の落款によく「虚堂七世東海純一休」というような語が見られるが、自分は虚堂以来七代目の禅者であるという自覚によるものであろう。一休は偈頌の中にもしばしば虚堂を詠み込んでいる。また一休作と伝える歌に、

天の沢東の海をわたりきて

後の小松の梢とぞなる

という一首がある。「天の沢」とは虚堂のいた天沢庵をさす。虚堂が海を渡って東方の日本にやって来て、後小松帝の子である一休となったというような意味であろう。沢庵は一休の像に賛して次のように詠じている。

虚堂七世老禅師

曲彔木牀吟艶詩

自号狂雲不狂客

実頭人是可難知

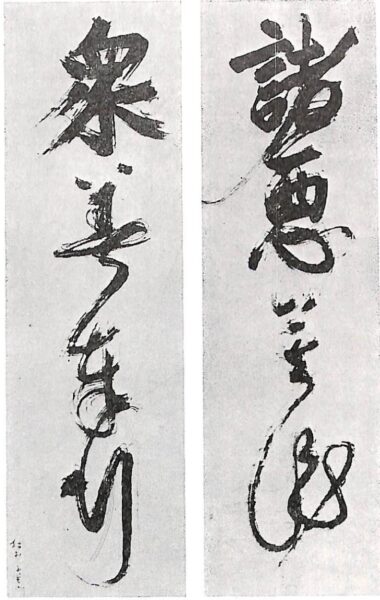

図15 一休墨跡

一休はよく「諸悪莫作、衆善奉行」と書いている。図一五は正面から立ち向った、気合に満ちた力作である。一気貫通する強烈な生命力が観者を打つ。特に「作」の一字は、常識を絶して躍動する自在な書きぶりである。

諸悪莫作

衆善奉行

自浄其意

是諸仏教

右の四句はいわゆる「七仏通戒偈」と称するものである。七仏とは、毘婆尸仏、尸棄仏、毘舎浮仏、拘留孫仏、拘那含尼仏、加葉仏、釈迦牟尼仏をさす。七仏通戒偈は一切仏教を総括し、仏教の奥旨をこの一偈に摂尽したもので、大小乗八万四千の法蔵はこの一偈より流出するとされる。

七仏通戒偈に関して、白楽天と鳥窠和尚との有名な問答があり、一休もそれを「狂雲集」にとり挙げている。白楽天が鳥窠和尚に仏法の大意を問うと、和尚は言下に「諸悪莫作、衆善奉行」と答えた。白楽天は、そんなことは三歳の子供でも知っているではないかといった。そこで和尚は「三歳の孩児もこれを知ると雖も、八十の老翁もなお行じ難し」と訓えた。白楽天はこの言にいたく感じ、これより和尚に帰依し、いよいよ修禅に励んだという。

利久は茶の極意を問われて、「夏ハイカニモ涼シキヤウニ、冬ハイカニモ暖カナルヤウニ、炭ハ湯ノ湧クヤウニ、茶ハ服ノヨキヤウニ」と答えている〈南方録〉。そして不満の問人に、もしこのことができれば直ちにあなたの弟子になろうといった。同座に在った笑嶺は、「宗易(利久)ノ申サレヤウ至極セリ、カノ諸悪莫作、衆善奉行ト鳥窠ノ答ヘラレタル同然ゾ」とたたえたという。

一休の書は概していえば、荒々しく、気鋒の激しいものが多いが、しかしときに極めて繊細な筆致があり、やさしい趣のものがある。一休は北山辺を通り、貧しい筆匠が筆管にする竹をきって、籔の持主に呵罵されるを見てこれをあわれみ、余他日若し一席の地を得ば、竹を栽えて貧しい職人を喜ばせてやろう、といっている。こういうところにも一休のやさしい心情がうかがえるのである。

一休作「尊林」の一軸が畠山記念館に蔵され、いくたびか拝見したことであるが、尊林と書かれた大字の下に、次のようなことが記されている――わたしは雀の子を飼って愛すること甚だし。ところがある日忽然として死んでしまった。哀慟すること恒に倍せり。そこで、人と同じように、ていねいに葬って祭ってあげた云々と。ここにもまた一休の深い愛情と、やさしい心を見ることができよう。

一休の詩に、森女をうたったものがかなりある。森女は目の見えない美女であった。一休は盲女森侍者をどれほどあわれがったことであろう。一休は真の禅者であり、真に人間らしい人間であった。

一休の周辺には、柴屋軒宗長、金春禅竹、村田珠光、曽我蛇足等、室町中期のいわゆる東山文化形成の上に大いなる役割を演じた人々が集まっていた。一休はこれらすぐれた人たちに禅の真風を吹きこむと同時に、これら文化人たちによって、その藝術的感性が洗練されたものと思う。

一休の書は天衣無縫で勝手気ままに書き流しているようで、よく見ると、実にスジの通った、品格の高さがある。一休が後小松帝の皇胤であるというのは本当かもしれぬ。もしそうでなくとも、よほど格の高い血統に相違ない。私はその書から推してそう考える。

図16 一休書