禅僧の書 大燈国師

大燈国師はすぐれた書を遺した。真珠庵に伝来する「看読真詮榜」は、国師最大の力作であり、国宝として尊重されている。まことに豪宕雄偉の作で、さながらその禅風をもの語るごとくである。やわらかく、たっぷりとして、力量に富み、堂々観者を圧する。その線質は、実によく練れ、粘着力をもって強靱である。用筆は自在であり、はるかに常識を超えて躍動する。所々に恐るべき凄味を蔵し、横溢する禅機は、根柢に不測の深淵を思わしめる。国師に対する「扶桑第一の毒華」という評は、まさにその書跡に当ててふさわしい。

看読真詮榜は、看経榜と略称される。もともと盂蘭盆会に際し、維那という役の僧が、僧堂に掲示する張り紙であるが、やがて正月の修正会や、亡僧結縁等にも発せられるようになったという。その文章は少し難しいが、玩味観誦すれば、禅者の広大にして熾烈な願心を知ることができる。そしてその願心がおのずから運筆の筆致にかかわるところがまた重要である。

大燈の書風はさながらその禅風のごとくである。大燈の書の根源的由来を知るためには、彼の禅のいかなるものであるかをたずねてみる必要がある。大燈はその禅を示すにしばしば「八角の磨盤空裏に走る」の語をもってした。大きな石臼が空中に走れば、ふるるもの悉く撃砕せずにはおくまい。

正中元年(一三二五)、清涼殿における宗論の際、まず当時著名な学僧であった玄慧法印が「如何なるか是れ教外別伝の禅」と問いを発すると、大燈は直下に「八角磨盤空裏に走る」と答えた。次に園城の僧匠某が函を携え来って「此れは是れ乾坤の函」というと、大燈はもっていた竹箆でそのハコをたたき割って、「乾坤打破の時如何」と迫った。八角の磨盤の激烈な直撃である。僧は「茫然として測るなし」と記されている。〈「大燈国師年譜」〉

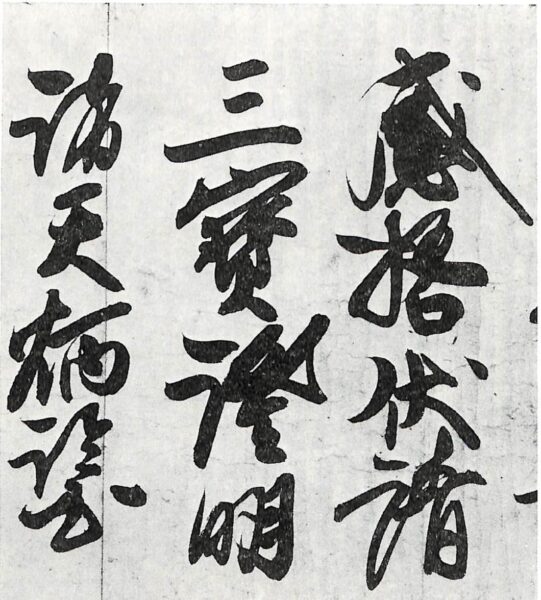

図11 大燈国師墨跡「看読真詮榜」(部分)

なお大燈はあるとき、払子をもって三種の禅を説いている。たちまち払子を立てて「此れは是れ仏祖の眼睛を換却する底の禅」といい、次に払子で一円相を描いていう「此れは是れ人天の性命を指出する底の禅」。次に禅床を打って「此れは是れ雲雨の大用を発する底の禅」といった。そしてさらに「しかもかくの如くなりと雖も、もし是れ一気に一蔵を転得する底の人に非ざるよりは、いかでか能く多少の風を消得せん」といった。まことに剛毅にして自在、すさまじい力量のほどを思わしめる。

しかし大燈の禅はただ激しいだけのものではない。衆生済度の満々たる慈悲心が根底にあった。彼はいう「至道曠遠、幽致虚凝、仏々これを以て匡持し、祖々これを以て保護す。その要ただ群有を利度して、処に随って主となり脱体現成し、物に随って能く転ずるに在り。いやしくもその人を得るときは則ちただに自ら霊然を得るのみに非ず、慈悲、中に動いて菩薩の行願に随順するがために、本有の光明蔵を豁開し、五趣の貧児を賑済す。高底あまねく応じ、前後かくることなく、縁に遇うては宗に即す。一隅に滞ることなし。云々」と。ここに大燈の悲心を察することができよう。大燈の書は、その力量と悲心をもって一点一画した大用であり、またその痕跡である。

大燈の在世は、鎌倉中期から室町時代にわたる(一二八二―一三三七)。当時中国と日本との禅の交流は盛んであり、中国の書法、墨跡が多くもたらされた。大燈はそのすぐれたものをすぐれたものとして認めたことであったろう。なお当時の和様書道について見ると、藤原行成にはじまる世尊寺家の書風は、平安の末、藤原忠通によって力強さが加えられ、天下はひたすらその風にならって鎌倉時代に及んだ。これを法性寺流とよぶ。ついで藤原良経が一家をなした。これが後京極流である。大燈の書学は、はじめはこの和様風のものであり、次第に宋代書風の気象をうけつつあの独特の書をなすに至ったようである。

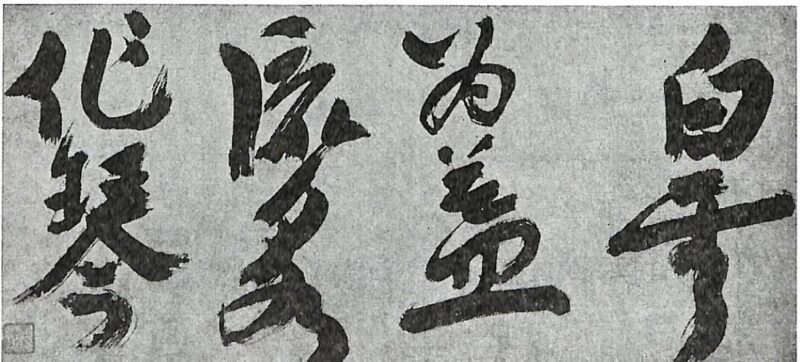

図12 大燈国師書

図13 大燈国師書

大燈は久しく足疾を患い結跏趺坐することができなかったが、建武四年(一三三七)十二月、入滅に際し、無理に左足を右股に上げたところ、左膝が傷折し、流血は衣を染めたという。この血痕ある法衣は今も雲門庵に蔵されるときく。絶命のときに臨んでなお、このすさまじい行為は、よく大燈の本領を示している。そしてその本領は、大燈の書に最も躍如としているのではないか。

大燈がこの世を去ったのは五十六歳であった。遺偈に曰く

截断仏祖

吹毛常磨

機輪転処

虚空咬牙

当時南禅寺住職として、中国から迎えられていた清拙正澄は、この大燈の遺偈をきき、「思わざりき、日本にもかくの如き明眼の宗師ありしとは、恨むらくは生前に会面せざりしを」と嗟嘆、荼毘のときをきいて、寺の山門に諷経したという。