禅僧の書 良寛

良寛は道元の児孫である。良寛作「唱道詞」の中に、道元禅師は正法祖席の第一人者として、純一の仏法を挙揚し、如浄禅師から授けられた仏法を雷鳴のように轟かされた、偉大な択法眼を有する禅師の前には、竜象も姿をひそめる、禅師の光明は隅々に及び尽界を覆うたのである、というような詩句があり、道元への至純な傾倒を示している。また「読永平録」の中に、次のような詩句がある。

背手摸索永平録 背手に摸索す永平録

明窓下几案頭 明窓の下、几案のほとり

焼香点燈静披見 香を焼き燈を点じて静かに披き見る

身心脱落只貞実 身心脱落ただ貞実

千態万状竜弄玉 千態万状、竜、玉を弄す

格外知見洗時弊 格外の知見、時弊を洗い

老大家風像西竺 老大の家風西竺にかたどる

一夜燈前涙不留 一夜燈前涙留まらず

湿尽永平古仏録 湿し尽す永平古仏の録

翌日隣翁来草庵 翌日隣翁草庵に来り

問我此書胡為湿 我に問う此の書なんすれぞ湿りたる

欲道不道心転苦 いわんと欲していえず心うたた苦し

心転苦兮説不及 心うたた苦し説不及

低頭良久得一語 低頭良久、一語を得たり

夜来雨漏湿書笈 夜来の雨漏り書笈を湿せり

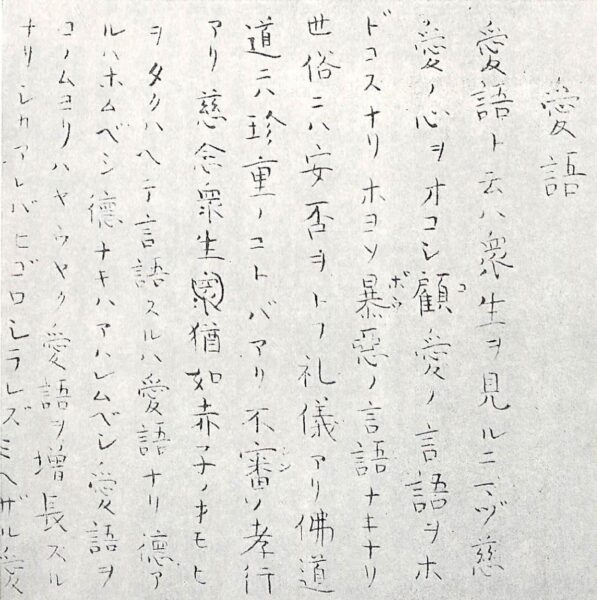

図26 良寛禅師書(部分)

図二六は「正法眼蔵」巻四十五「菩提薩埵四摂法」の中の一節「愛語」を写し取ったものである。

「愛語というは衆生を見るにまず慈愛の心をおこし顧愛の言語をほどこすなり云々」。ことのほか言葉を大切にした良寛は、常に愛語をもって人に施したのであったろう。「良寛禅師奇話」に、「師と語ること一夕すれば、胸襟清き事を覚ゆ」とある。

道元の「愛語」の中に、「知るべし愛語は愛心よりおこる、愛心は慈心を種子とせり」という。良寛は豊かな愛心をたたえ、その種子としての慈心をもって生きていたに相違ない。その慈心こそ良寛の藝術の源であったと思う。良寛の書の大方を通して、その慈心を感得するのである。この「愛語」の書もまたおのずからな慈心の発露ともいうべき、やさしい情感がただよい、観るものの心をなごませる。

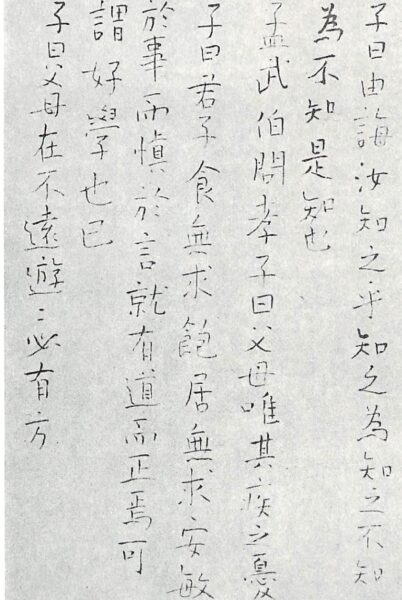

図27 良寛書(部分)

図二七は、論語を書いたもの。北越の大儒と称された大森子陽について儒学を学んだ良寛は孔子を讃して、「異なるかなこれを瞻れば前に在り、忽然として後に在り、その学や切磋琢磨、その容や温良謙譲云々」とうたっている。

この書は、周到に鋒先を立てて、静かに顫動するがごとく運筆して、風韻の高い楷書である。良寛の書はおしなべて縹渺とした遠勢に富むが、特に楷書は、点画と点画との関係が至極微妙で、これ以上離れると解体して字を成さぬ、その寸前において見事に点画を位置させる。そのかなり離れてなお呼応する点画と点画との間に清らかな気がめぐり、処々ほのかな空間を生じている。

良寛は論語の順序に従っているわけではなく、次のようなあんばいである。

子曰わく、由や汝にこれを知ることを誨えんか。これを知るをこれを知ると為し、知らざるを知らずと為す。これ知るなり。〈為政篇〉

孟武伯、孝を問う。子曰わく、父母には唯だその疾をこれ憂えしめよ。〈為政篇〉

子曰く、君子は食飽かんことを求むることなく、居安からんことを求むることなし。

事に敏にして言に慎しみ、有道に就きて正す。学を好むと謂うべきのみ。〈学而篇〉

子曰く、父母在せば、遠く遊ばず。遊ぶこと必ず方あり。〈里仁篇〉

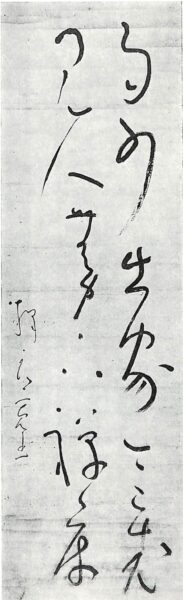

図28 良寛書

さて良寛の学書に関して、その書状、手跡等から、先進は次のような名を挙げている。張芝、羲之、献之、懐素、山谷、道風、尊円親王。良寛の学書はそのように広く和漢にわたっていたのかもしれない。鈴木文台は、良寛が、詩人の詩、書家の書、膳夫の調食を好まなかったことを述べている。「奇話」にもこれをもの語る話がある。某日風邪にかかった良寛は知人宅に臥した。家人が枕辺を屛風でかこってくれた。翌朝めざめた良寛は「わが風邪の未だ癒えざるは弘斎の屛風を立つればなり」といったという。弘斎は巻菱湖の別号である。

安田靱彦は次のような意味のことを述べている。

その高古超俗の気品、気取りのない雅趣、妙を尽した線の自由さ、そして神経のふるえている先端をそのまま紙面に現わしているようで、神韻縹渺とはこれだと感嘆した。上代のかなは巧みを極めて立派なものだ。その巧緻優婉の点では良寛は劣っていようが、われわれはより多く良寛にひきつけられる。上代かなは納まりかえってよそゆきであるが、良寛にはよそゆきの所がない。良寛の書ほど淳真な感じをもって、高古の調べをなすものはない、と。相馬御風は、この安田画伯の見解を卓抜な良寛書観としてその著書の中に引いている。

唐木順三は、実在は幾何学的体系の中に存するとするデカルトの宇宙観に対し、良寛の世界、存在は音律的に構成されているという。氏は次のようなデカルトの語を挙げる。「われわれをとりまいているさまざまな偶像、意匠、イデオロギー、既製観念、擬権威をとり除いて、赤裸々に、『自然の光』において、実在に対すれば、実在は整然とした幾何学的体系の中にあることを了得する」。そして「良寛には宇宙そのもの、実在そのものがリズミカルに流動するものとして感じ取られた」と述べるが、良寛の書はまさしくリズミカルな流動の世界であろう。

良寛の生家は代々名主で、父は以南と称する俳人であった。京都に上り、勤王の志士と交わり、皇室の式微を嘆いて「天真録」を著したが、悲憤のあまりについに桂川に身を投じたという。弟澹斎は儒官として光格天皇の侍講をつとめた学者であった。他の弟妹は皆仏門に帰した。

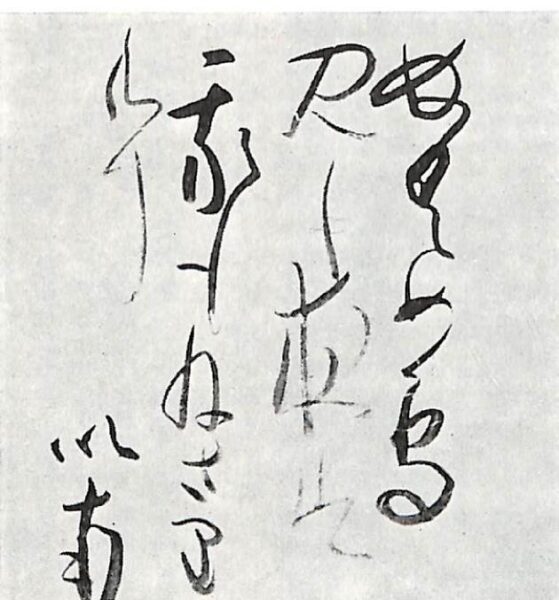

図29 以南書

少年良寛の逸話に、父から「親をにらむと鰈になるぞ」といわれ、ほんとに鰈になって暗い冷い水を泳がねばならぬと決めこみ、岩上にうずくまり、日の暮れに及んでなお嘆きかなしんだという。純真無垢な良寛の面目を伝うるものであろう。伝記によれば、良寛は十八歳にして曹洞宗光照寺に入り、破了和尚に身を託し、二十二歳、大忍国仙について剃髪得度している。良寛は「世人は皆謂う、僧となって禅に参ずと、我は即ち禅に参じ、而る後に僧となりたり」と語ったという。良寛の詩の中に「衣垢つけば手もて自ら洗い、食尽くれば城えんに出ず、かつて高僧伝を読むに、僧伽は清貧を可とす」と、禅者としての修行ぶりを詠じている。「学道のものは最も貧なるべし」という道元の訓を信条とする良寛であったろう。良寛はまた後に回顧して次のようにうたう。

憶在円通時 おもう円通にありし時

恒歎吾道孤 つねに吾が道の孤なるを歎ず

運柴懐龐公 柴を運んでは龐公をおもい

踏碓思老盧 碓を踏んでは老盧(六祖慧能)を思う

入室非敢後 入室敢て後るるに非ず

朝参常先徒 朝参常に徒に先んず

我昔学静慮 我昔、静慮を学び

微々調気息 微々として気息を調う

如此経星霜 かくの如くにして星霜を経

殆至忘寝食 殆ど寝食を忘るるに至る

縦得安間処 たとい安間の処を得たりとも

蓋縁修行力 蓋し修行の力による

争如達無作 いかでか如かん無作に達して

一得即永得 一得即永得せんには

これらの詩中に、良寛の猛烈を極めた本格的修行のほどがうかがわれよう。三十二歳のころ円通寺を出て、行脚の旅にのぼるが、「衝天の志気敢て自持す」と、悟後の修行にむかう欝勃たる願心を示している。また「本色は行脚の僧、豈悠々と存すべけんや、瓶を携えて本師を辞し、特々として郷州を出ず、朝には孤峯の頂を極め、暮には玄海の流れを截つ、一言す、もし契わずんばこの生、誓って休せじ」というような覚悟を吐露する詩もみられる。

図30 円通寺僧堂(良寛修行の所)

さて良寛は「月の兎」と題するずいぶん長い長歌をよんでいる。飢えた老人として、仮の姿であらわれた天帝に、兎が身を焼いてその肉をささげたというのが、この長歌の内容の重要なところである。他のために己の身を捨てる話は、釈尊出生以前の説話として仏典に見られる。今昔物語にも「三獣菩薩の道を行じ、兎身を焼ける語」が出ている。芥川龍之介の激賞するところであったときく。吉野秀雄は、この「月の兎」は良寛の長歌中の雄篇であるといい、思想内容から見ても最も重要であるとし、「良寛は兎の犠牲邁往の精神に、仏法慈悲の理想的窮極を感じていたに相違ない」と記している。

良寛禅師に次のような注目すべき歌がある。

身をすてて世をすくふ人も在すものを

草のいほりに閑もとむとは