禅僧の書 道元

道元禅師は正治二年(一二〇〇)、内大臣久我通親の子として京都に生れた。母は摂政太政大臣藤原基房の女である。禅師の姉は土御門天皇の御生母であられた。禅師は三歳にして父を喪い、八歳のとき母を喪った。幼歳より甚だ穎利で、四歳にして李嶠雑詠を読み、五歳のとき左伝・毛詩を読み、九歳、世親の倶舎論を読んだという。十三歳の春、天台座主公円について出家得度した。後年自ら「幼より菩提心を発し、いささか因果の所由を識る」と述べている。

十五歳にして、本来本法性、天然自性身なるに、なぜ諸仏は発心修行するのか、という疑問をいだき、栄西に参じた。栄西の「三世の諸仏あることを知らず、狸奴白牯かえってあることを知る」との応答を得て大いに感じ、栄西に師事した。栄西は翌年入寂したため、その高弟明全について弁道に励んだ。

貞応二年(一二二三)二十四歳の道元は、明全に随って入宋の途についた。三月下旬博多を発ち、四月初旬明州に着いた。五月四日、船の中で、阿育王山の典座老僧に逢って問答した。道元が後に天童山に掛錫したとき、この老僧の来訪をうけ、教えられるところが大であったという。道元は「山僧、いささか文字を知り、弁道を了するはすなわち彼の典座の大恩なり」と記している。

天童山の如浄禅師に面謁したのは二十六歳の秋であった。如浄は一見直ちにその法器であることを看破した。道元は如浄禅師に心服、渾身帰投し、後に「大宋国二三百年来、先師の如くなる古仏あらざるなり」というほどの傾倒ぶりであった。

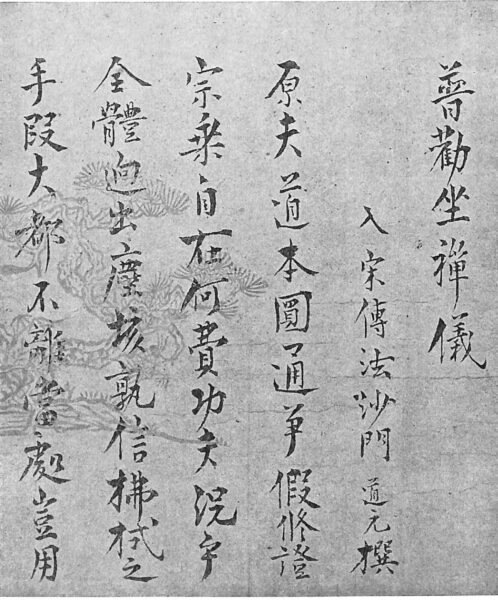

図23 道元禅師書 「普勧坐禅儀」(部分)

道元が帰国したのは安貞元年(一二二七)九月であった。帰朝後間もなく「普勧坐禅儀」(図二三参照)を著した。ときに二十八歳であった。おのずからその高風を慕いよる者多く、道元は「深草の仏法房聖人」と呼ばれたという。

天福元年、深草極楽寺の旧跡に、観音導利院を開いた。「正法眼蔵」摩訶般若波羅密と現成公案を撰したのはこの年である。嘉禎元年、興聖寺開堂。その上堂の語は素晴らしい。

山僧叢林を歴ること多からず。唯これ等閑に天童先師に見えて当下に眼横鼻直を認得して人に瞞せられず。すなわち空手にして郷に還る。所以に一毫も仏法なし。任運に且らく時を延ぶ。朝々日は東より出で、夜々月は西に沈む。雲収まりて山骨露われ、雨過ぎて四山低る。畢竟如何。三年一閏に逢い、鶏は五更に啼く。 〈永平広録〉

寛元元年、波多野出雲守義重の支持により、越前に移幢し、翌年傘松峯大仏寺を建立。寛元四年六月、寺号を改めて永平寺とした。道元は越前の地への縁を喜び「吾が先師如浄古仏は大宋越州の人なれば、越国の名を聞くもなつかし、吾が所望なり」と語ったと伝えられる。

宝治三年、時頼の招請によって鎌倉におもむき、菩薩戒を授けたが、その折道俗男女の受戒する者多数に上った。時頼は道元に鎌倉に止まることを請い、一寺を建てて開山第一祖に仰ぎたい旨を述べたが、固く辞して永平寺に帰ったのであった。道元はその折、次のように詠じている。

山僧出去半年余 山僧出で去ること半年の余、

猶若孤輪処大虚 なお孤輪の大虚に処るがごとし、

今日帰山雲喜気 今日山に帰れば雲に喜気あり、

愛山之愛甚於初 山を愛するの愛初めより甚だし。

道元は「久しく人間を舎てて愛惜なし、文章筆硯すでになげうち来る、花を看、鳥を聞くも風情少し、時人の不才を笑うに一任す」といいながら、まことにすぐれた詩歌文章を残した。筆跡もまた調べ高く、その詩趣、高韻の掬すべきものがある。

次に「草庵雑詠」中の数首を挙げる。

我が庵は越のしらやま冬ごもり

凍も雪も雲がかりけり

都には紅葉しぬらんおく山は

夕べも今朝もあられ降りけり

梓弓はるくれはつるけふの日を

引とどめつつおしみもやらむ

山のはのほのめくよひの月影に

光もうすくとぶほたるかな

後嵯峨上皇は道元の徳風を賞して紫衣ならびに仏法禅師の徽号を賜ったが、道元は再度これを辞した。しかし上皇の三度に及ぶ宣旨に感じて一応拝受したが、徽号も称することなく、紫衣は高閣に蔵めてついに用いることがなかった。上皇は「近年高僧と称する輩も特に上申して勅号を請う。もし与えずんば即ち強訴す。与えんとするに取らずとは道人なるかな」と嗟嘆されたという。生涯黒衣にして終始したその清趣は道元の書によくあらわれていると思う。

建長五年、病にかかり、死の遠くないことを知った道元は「八大人覚」を示衆した。これが「正法眼蔵」最終の巻である。この年八月二十八日夜、沐浴整衣し、次の遺偈を書し、筆を投げて坐化したと伝う。

五十四年、照第一天。打箇ぼつ跳、触破大千。咦。渾身無覓。活陥黄泉(五十四年、第一天を照らす。箇のぼつ跳を打して、大千を触破す。渾身もとむるなく、活きながら黄泉に陥つ)。

行年五十四年、その間、「正法眼蔵」九五巻、「永平清規」二巻、「学道用心集」「普勧坐禅儀」各一巻、「永平広録」十巻、「随聞記」六巻、「宝慶記」「光明蔵三昧」「頌古」各一巻を著わした。実に驚嘆すべき力量である。

道元の著述は尊ぶべく、すぐれたものであるが、特に「正法眼蔵」は今日も哲学、文学、医学等の広い領域にわたって多くの人々に読まれている。岡潔は「これは非常に貴重な文献であり、新しくひらいてゆく文化の分野の先達はこの人だと思う」と述べている。

ところで「正法眼蔵」第三七に「身心学道」という巻がある。道元は「仏道を学習するに、しばらくふたつあり。いわゆる心をもて学し、身もて学するなり」という。特に「身学道というは、身にて学道するなり。赤肉団の学道なり。身は学道よりきたり、学道よりきたれるは、ともに身なり。尽十方界、是れ箇の真実人体なり」というところは玩味すべきである。西有穆山は「この御巻は『用心集』と相並んで、尽未来際、参学の榜標とすべき」ものであり、正法眼蔵九十五巻中「この御巻に超えるものはない」と甚だ重視している。そして、「身に修する行履が真実だと、心の得証もまた真実になる、そこを証という。また心に認得があって、もはや動かぬというところができれば、身行が確然と立つ、これを修という。身心一如の修証とはこれである」と説いている。

書道はまさに身心学道であり、身心一如の実践であるから、書論としても「身体論」や「身心関係論」が希求される。昭和十四年に佐藤通次博士の「身体論」という名著が出版された。また最近になって、身体的考察への関心が高く、身心関係の論考も多くなった。市川浩著「精神としての身体」、滝浦静雄著「言語と身体」、湯浅泰雄著「身体ー東洋的身心論の試みー」等の好著が刊行されている。なお雑誌「現代の眼」は「からだと構想力」と題する特集を行ったが、特に精神医学者宮本忠雄氏と、哲学者広松渉氏の「現代身心関係論の地平」と題する対談は示唆に富むものであった。

上掲の図版「普勧坐禅儀」は、黄色地に、松、蘭、楼閣などの文様のある蠟箋に書かれたものである。点画の処々に蠟箋によるが故の筆致が認められるように思う。落款に「天福元年中元日書于観音導利院」とあるので、道元三十四歳の書であることが知られる。少しも筆を弄することなく簡素であるが、斬るような鋭さがある。さすがに品格の高い書である。

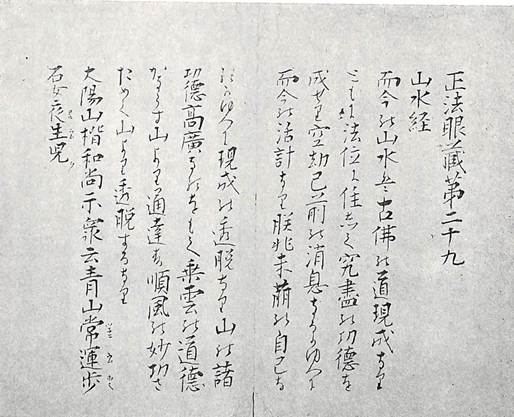

図二四は、「正法眼蔵」山水経の冒頭の部分である。粛然とした態度で書かれていて、ひびき高く澄み切った書である。道元の鋭い感性と切実な道心が思われる。この山水経は、奥書があり、「尓時仁治元年庚子十月十八日子時在観音導利興聖宝林寺示衆」と認められているということで、道元五十歳に当る。

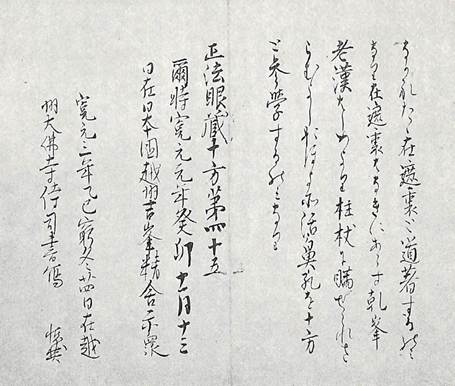

なおこのあとに高弟懐奘の書いた第四十五巻十方の巻が合冊されて一帖になっているという(図二五参照)。清澄謹直なもので、師道元に似た書風である。懐奘が道元の言葉を筆録した「正法眼蔵随聞記」は道元日常の声音を伝うるごとくである。

図24 道元禅師筆「正法眼蔵」(部分)

図25 懐奘筆