第一話 打坐(二)

『坐禅儀』にいう、「定水澄清なれば心珠おのずから現ず」と。禅定三昧のところに、本心本性があらわになるというわけである。また円覚経〝辨音菩薩章〟の「無礙清浄の慧は皆禅定に依って生ず」という偈をひき、禅定の急務なるを説く。禅定によって智慧が生じ、智慧は悲に発する。大智のところに大悲があり、大悲のところに大智がある。悲即智、智即悲といってよかろう。

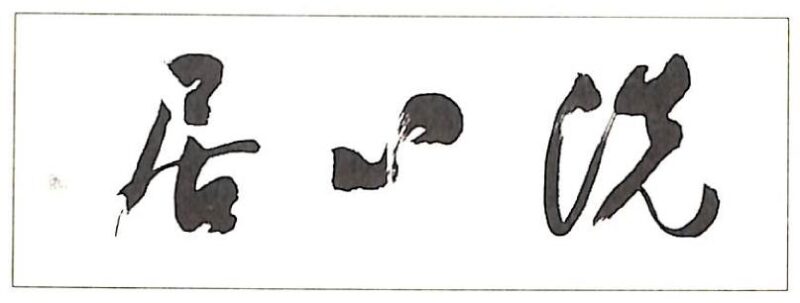

実は『坐禅儀』は冒頭に次の文をかかげている。

夫れ学般若の菩薩は、先ず当に大悲心を起し、弘誓願を発し、精しく三昧を修し、誓って衆生を度し、一身のために独り解脱を求めざるべきのみ。

このように冒頭第一に大乗禅の根本精神をかかげている。〝弘誓願〟とは、いわゆる四弘誓願(衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成)を指す。真正の禅者は、上求菩提、下化衆生の願輪にムチ打つべきもので、自分ひとりの悩みの解決を以て足れりとすることをきつく戒む。

しかしよほど上根の者は別として、このような願心が真に心底より湧き出ずるには、時節因縁を要すると思う。白隠は四弘誓願の行者といわれるが、若き日正受老人に参じ、正受から、「何のために法をもとむる」と問われ、「地獄の苦しみからのがれるため」と答えたという。この時正受は声を励まして「この自了の漢」と大喝したとある。〝自了の漢〟とはすなわち「一身のために解脱を求むる」ものである。

後、白隠四十二歳、法華経を読み、一夜〝譬喩品〟に至り、豁然としてその深理に契当、正受徹悃の悲心にふれたと伝えられる。

また、白隠は洞山の五位〝兼中到〟に著語して、「徳雲の閑古錘、幾たびか妙峰頂を下る。他の痴聖人を傭って、雪を擔って井を塡む」の語を挙げている。ここにも白隠の悲心を偲ぶことができよう。

道元禅師は、

草の庵に立ちても居ても祈ること我より先に人をわたさむ

愚かなる我は仏にならずとも衆生を渡す僧の身ならん

と切々たる弘誓の深情を詠じている。

菩提心をおこすというは、おのれいまだわたらざるさきに、一切衆生をわたさんと発願しいとなむなり。そのかたちいやしというとも、この心をおこせば、すでに一切衆生の導師なり。(道元『正法眼蔵』)

たとい在家にもあれ、たとい出家にもあれ、あるいは天上にもあれ、あるいは人間にもあれ、苦にありというとも楽にありというとも、はやく自未得度先度他の心をおこすべし。(同右)