基本的な点画の書き方

一 横の線(横画)

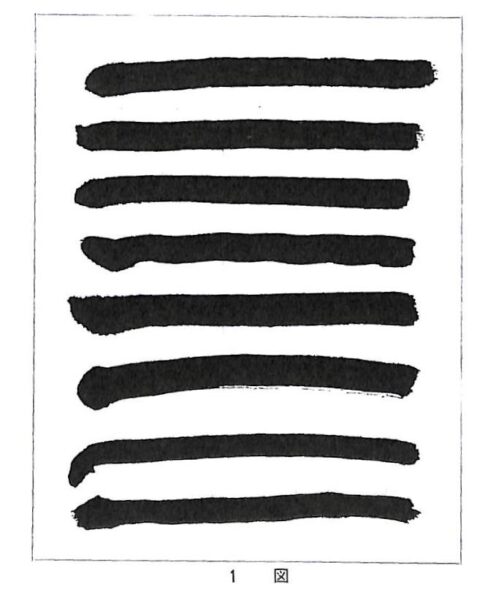

たっぷり墨をつけて、横の線を紙いっぱいに書いて見ましょう。どんどん書いて下さい(1図)。左手は紙をおさえると同時に、指先から力を送るような気持で、右手の動きを助けてやるようにします。下腹部と筆先とを結ぶ無形の線を緊張させて下さい。

さあ、どんな線が出来たでしょう。書道は結局、線の芸術ですから、線の質が問題になります。上すべりの線は駄目です。ベタッとしてコールタールを塗ったような線も駄目です。雑巾で引きずったような線も駄目。骨が強く筋肉があり、打てば響くような線をねらいましょう。

線を引きながらいろいろな問題が生ずるでしょう。筆をどう紙につけて出発するのか、終りをどう始末するか。途中の要領はどうか。筆の角度は? 速度は? 圧力は? 等々。切実に問いを抱いて、ああそうか、そうかと少しずつ会得してゆく。そういう小悟を重ねて上達してゆくのです。

1 起筆について

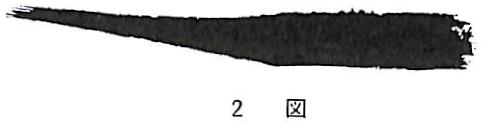

2図のようにズルッとすべり込んではいけません。陸上競技で疾走するとき、スタートラインにつく姿勢を思い出してください。あれは大地を蹴ってもの凄い勢いで動き出すために最も適当な形でありましょう。つまり激動する目的を果たすために、うずくまっているわけです。筆が発動するためにうずくまるのが起筆です。一見スタートラインで止っているようですが、実はもの凄い動きを凝縮しているので決して停止しているのではないでしょう。微妙な動きをこめた最も生命的な姿といえましょう。スタートの姿勢は短距離と長距離とでは異るし、また、たとえばスキーと棒高飛びとでは全く様子が違いましょう。同様に書道の場合も、線を引く目的により、手に持つ筆の形状、性能によって、起筆の様子要領は当然異るべき筈のものです。

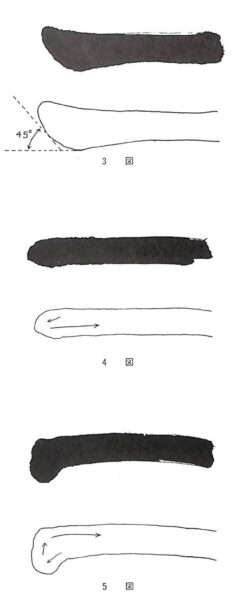

まず、さきにいったような普通の筆で、机上の半紙に書く場合、ごく一般的起筆は、約四十五度ぐらいに筆を斜めに打ち込んで、右に折ってゆきます (3図) 。また、筆を逆入する方法もあります(4図)。隷書などは5図のようになります。

2 収筆

一つの線の終わりぎわに筆をどう扱うか、また一画を書き終えて次の点画に移るときの呼吸、それが収筆の問題です。収筆は筆の弾力を利用してグッと突いて、もとの始動点の方にかえすようにして静かに空間に吸い込まれると思えばよい。これも筆の性能によって、筆が立ち上がるまでに適宜工夫を必要とします。要するに字を書くときは、一画終れば次の画の起筆部に向って筆をおこしてゆくわけです。

3 送筆

一画の始終、どの瞬間もそこに心がついてゆくように。もろい部分が出来てはまずい。筆鋒は少しよじれて進行します。いつでも紙を離れられるように、そしていつでも自由に方向を転じられるように筆を運びたいものです。はじめは、ちょっとむずかしいでしょうけれど。また、点を連続せしめてゆく運筆は、現在、現在、現在と、気力を集中しながら一画を書き終ることになります。一つの有益な練習方法であります。

二 縦の線

「横せんと欲すれば縦せよ、縦せんと欲すれば横せよ」と古人は言いましたが、縦の線を引く場合、左横から斜めにひっかけて、進行態勢をとるわけです。筆を動かしながら筆の頭がだんだん前に倒れるのはいけません。体を後に引いて筆がついてくるようなところを工夫(くふう)して下さい。収筆、送筆については、横の線と同じ心得で結構です。

6図の縦画が出来ましたら、7図のように筆をぬいて見て下さい。この場合、紙から離れた筆は少し空間を走ってから止ります。そこに鋭い勢いが生じます。

こうして横と縦の線をしっかり書けるようにすることです。かって弓の達人から、「生涯一本の矢を求むるのみ」ということをききましたが、書道も生涯かけて一本の素晴らしい線が書ければよいと言うべきでしょう。ですから、ただ横と縦の線のみを工夫精進して一年や二年費しても、決して無駄ではありません。しかしなかなかそれだけの根気は持てないものです。そこでまあ不十分ながら次に進むことにするわけです。

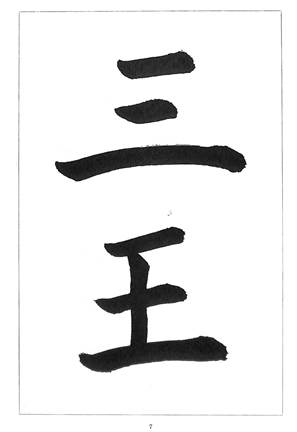

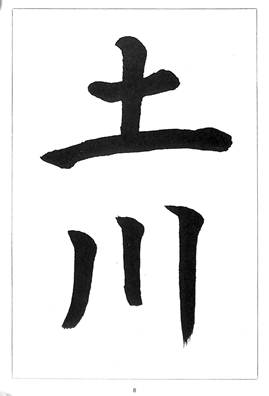

今までの要領で「三」「川」「土」「工」「王」「正」などの字を書いて見ましょう。はじめは、ゆっくりと筆理をたしかめながら、実験的に運筆をくりかえして、納得してゆくことは必要ですが、かと言って理屈ばかりで苦悩すると、おもしろくありませんから、一つの調子で大胆にザックリやって見ることが大切なのです。「粗より細に」というのがおよそものごとの順序ですから、はじめは荒けずりでいいのです。

のびのびとした気持で、堂々と大胆にやってみましょう。

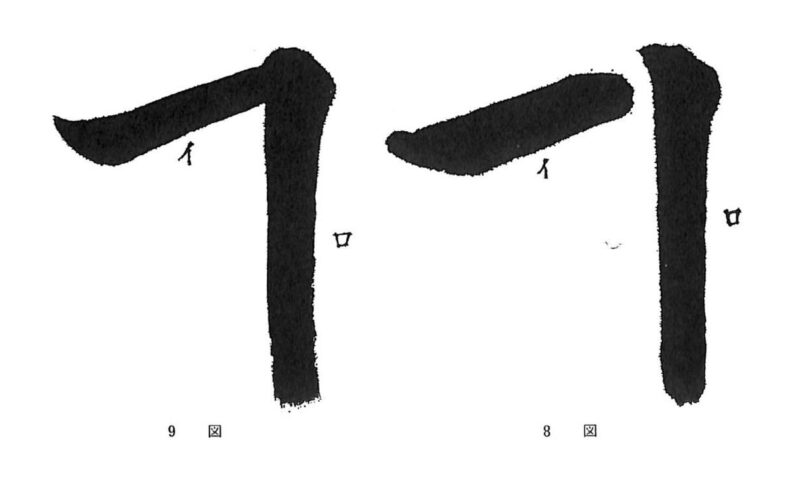

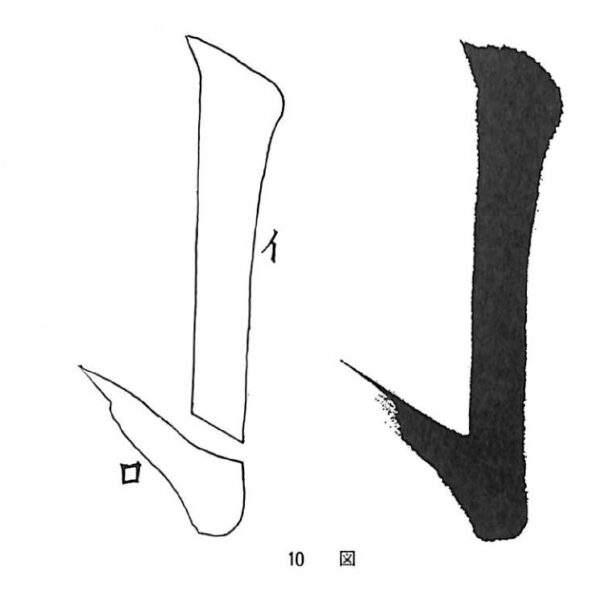

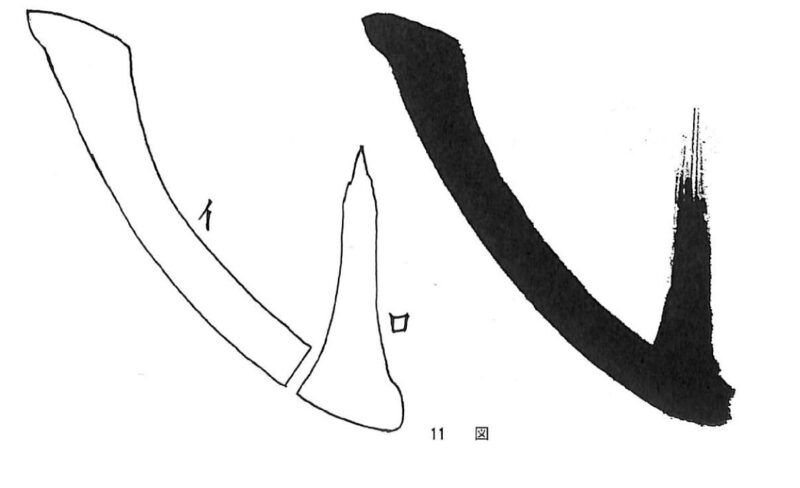

三 転折

イの線と、ロの線とが結婚します。無理なく結びつくことを望みます(8図)。さぁ、イの線を書いて、線の終りに近づくにつれ、少しずつ筆を引き上げるようにし、終りぎわに、筆鋒を立てつつ空間に引き抜きます。そしてあらためて悠々とロの線を引けばよい。(ただ、ロのはじめで墨をつけかえないように。)これが出来ましたら、今度は途中で筆を紙から離さないで、方向転換して見ましょう(9図)。転換のところで、固くならず、筆の弾力を利用します。ただし、停滞して大きなコブを作らないように。転折の要領も幾通りかありますが、まず以上の基本を会得して、後に古典についてさまざまな転折を精察練習いたします。10図、11図のように、筆をはねる場合も同じように考えればいいのです。

ロの部分の、イに対する角度、およびその長さは、文字によっていろいろになります。この図よりも鈍角な場合、また、もっと短いはねも試みてください。

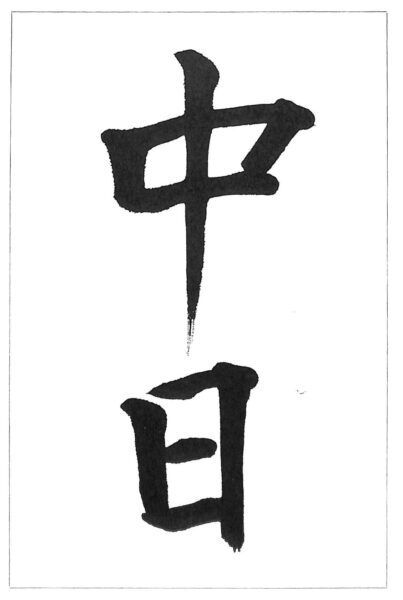

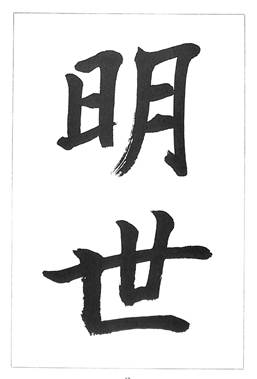

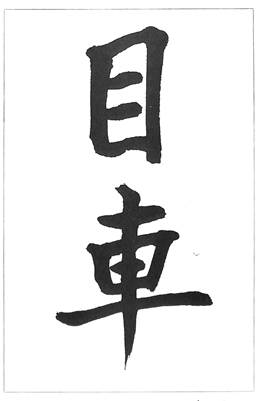

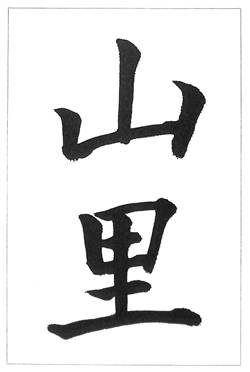

今までの筆法によって次の字を書いて見ましょう。

日、月、中、里、曲、明、朝、用、車、目、田、山、五、古、可、間、再、早、司、青、世、問など。

四 点の打ち方

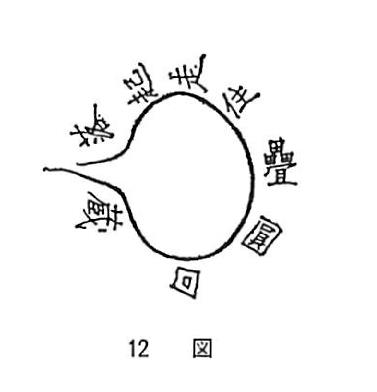

点は、内に三つの運動を含みます。これも三つに限らず、五でも七でもよい。筆鋒がくじかれ、ピシピシ活躍していることが大切なのです。「内閣字府」を見ますと、落、起、走、住、疊、円、回、蔵と八通りに分けて筆の働きの具合を図示しています(12図)。

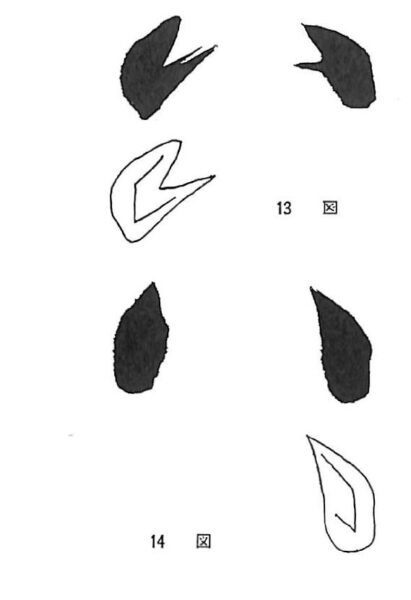

筆を入れる、引く、おこす、と考えてよいし、筆がもぐり込み、ぐんぐん作業し、立ち上って出て来ると考えてもよいでしょう。その出て来るとき(最後の運動)筆鋒が外に出る場合(13図)と内につつまれてしまう場合(14図)とがあります。そして、外に出る場合に15図のように、かなり長く引く場合があります。また、第一、第二の運動をかなり長くすると図16のようになります。まあ、これらは点の応用と見ればよいでしょう。そこであらゆる点を書いて見ましょう。

五 左はらい、 右はらい

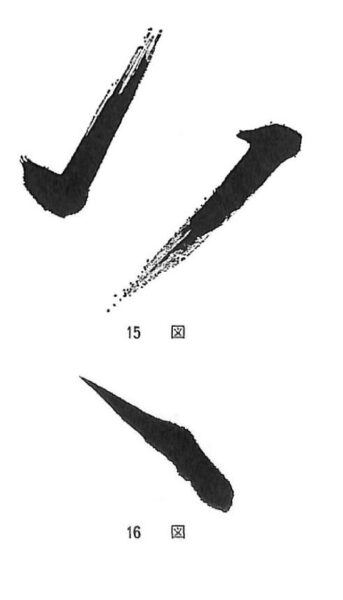

左はらいは刀のようなつもりで書きます(17図)。線の方向、そり具合は時と場合で異ります。筆は紙を離れてからなお運動をつづけますが、最も大切なのは筆が紙から離れるときです。筆鋒を左上にまくり上げると下品になります。

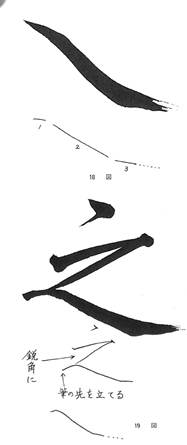

右はらいは、波のような気持で、1、2、3と屈折します(18図)。これまた三という数にとらわれないように。筆は微妙に幾屈折しても結構です。筆がだんだん開きながら移行し、まとめられて、ついに細い線となり、余勢をもって空間に消えてゆきます。この筆法の会得のために「之」という字が役立ちます(19図)。

「之」の字は、まず第二画から第三画に移る角度を鋭角にすることがコツです。また、第三画の先端、つまり最後の画の始めにおいて、ピーンと筆の先を立てることです。そして大切なのは、第四画(最後の画)はごく細く、静かに触れるようにし、わずかに進み忽ち右下方に筆を折ることです。それが右斜め下方に進むにつれて次第に筆が開いてくる。これをまとめながら右に水平に抜いてゆきます。このときは、筆は紙を離れてからあるところまで瞬時運動します。「この」字は日用ほとんど使いませんが、古典にはしばしば出て来ます。方向転換、筆の開閉、波法等の練習に甚だ有益ですから、何回でも練習すべきであります。

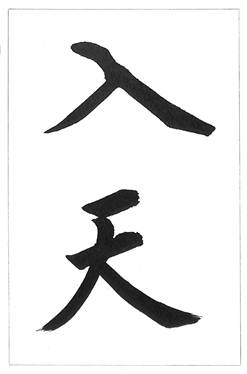

さて次に、左はらい、右はらいとつづけると「人」という字が出来ます(20図)。ここでは第一画から、第二画にうつる時間がとても大切です。その間、筆は空間に在って、跡をとどめませんが、その空間での動きのぐあいが、第二画を決定するのです。実画以上に緊張せねばならぬところです。

ここで次の字が書けることになります。

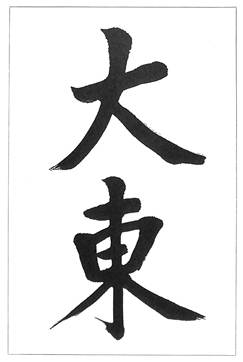

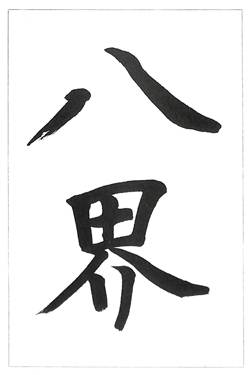

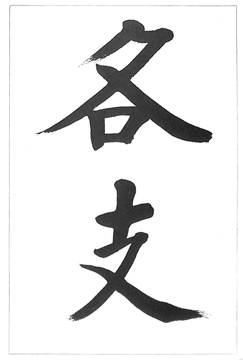

八、大、天、夫、入、又、文、久、矢、令、丈、尺、全、各、休、分、東、史、交、本、末、界、余、支。

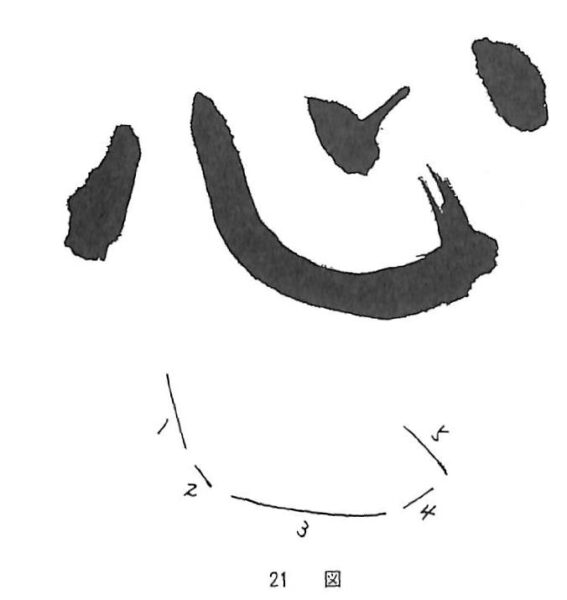

六 曲ってゆく線

たとえば、「心」の第二画の場合、1、2、3、4、5の線分の連続合成と考えるとうまくゆきます(21図)。2と4はほんの気持ほどでよいので、長くしたら失敗します。このちょっとしたところが、方向を変えていくための重要な接合部であります。はじめは1、2、3、4、5と切って書いて見て下さい。何回かやっているうちに自然にところどころがくっついて来て、しまいには曲線味を帯びた一画が、楽に美しく書けるようになります。

「風」の第三画も同じです(22図)。短い直線を引くことはやさしいのです。はじめのうちは、線分と線分との間に少々コブが出来ますが、それは一時的な過程で、やがて、なだらかで、しかも骨節をふくんだ曲線を生むことが出来ます。辶、阝もこの要領で書きます。

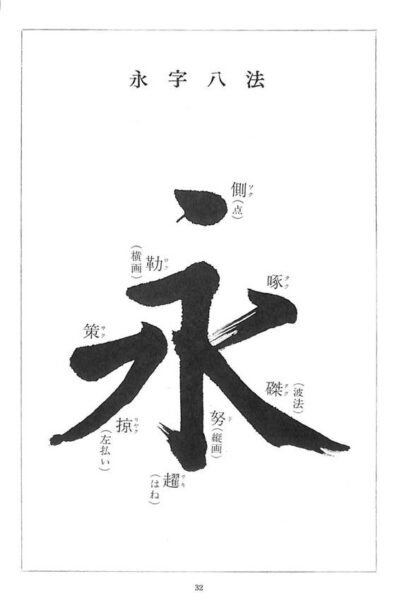

以上で基本的用筆の説明を終ります。そこで総まとめとして、「水」字(23図)、さらに「永」の字を書いてみましょう(24図)。25図のように筆がつながるところを注意して下さい。この脈絡を「気脈」といいます。私どもの頭のてっぺんから足の指先まで、同一の血がめぐるように、はじめの点から最後の波法まで、一度つけた墨で書き終えることです。そうしてこそ生きた一字となりうるのです。

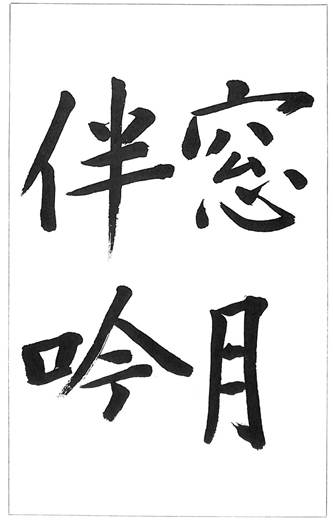

窓月吟を伴う

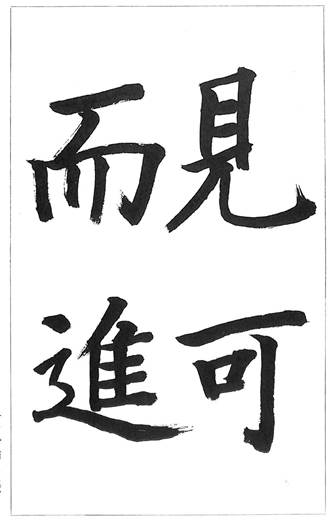

可を見て而して進む

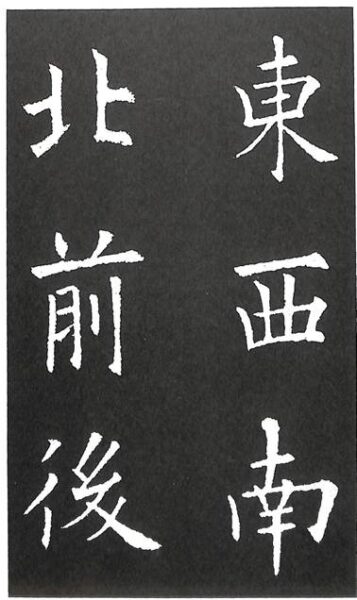

欧陽詢 九成宮醴泉銘より集字 東西南北前後

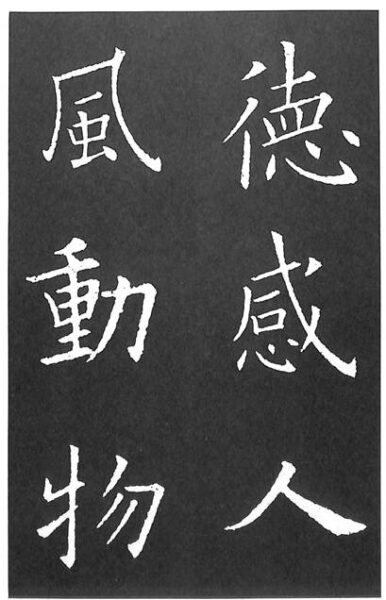

欧陽詢 九成宮醴泉銘より集字 徳は人を感じ、風は物を動かす

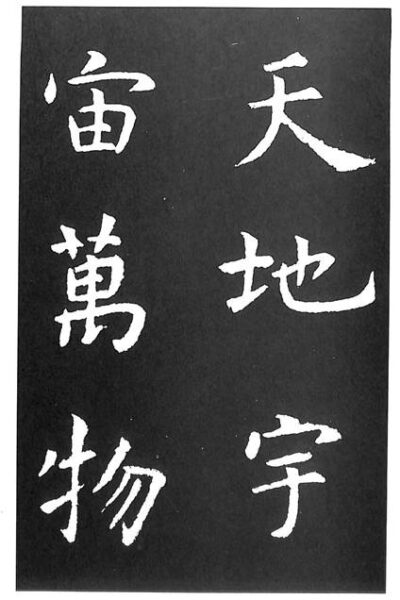

虞世南 孔子廟堂碑より集字 天地宇宙萬物

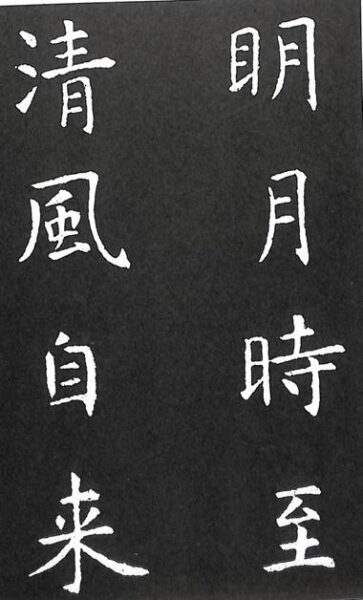

虞世南 孔子廟堂碑より集字 明月時に至り、清風自から来る

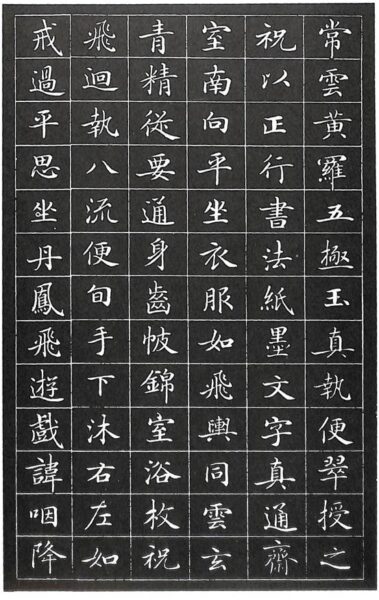

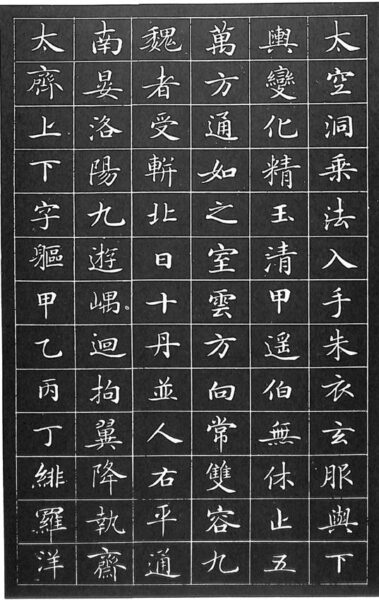

靈飛経小楷字帖 (一)

靈飛経小楷字帖 (二)

永字八法

『入門書道講座 楷書編』高千穂書房 平成一九年六月二十五日 第六刷