具体例による考察

次にいくつかの具体例によって、書の造形美を見よう。

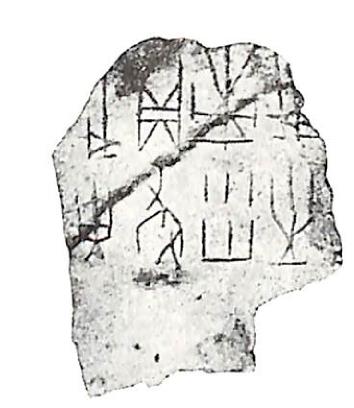

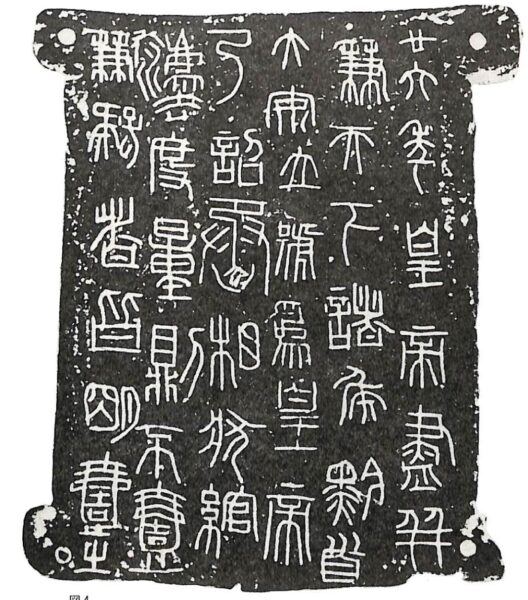

図一は殷墟から発掘された亀甲の断片で、武丁のころのものと推定される。ここに刻された幾何学的図形は不思議に新鮮であり、むしろ近代的な造形世界を展開するように思われる。文字の姿態はつつましく、顫動する線は静かに胸に響いて、清く高い風韻を伝える。遠い世の刀法は今かえって親しく、古代人の鋭い感性をもの語る。いにしえの天子が、旻天にむかって号泣したと経典に記されているが、この亀甲残欠の刻字に見入っていると、天を仰いで泣いた古人の悲心が思われる。亀卜の法は日本にも伝わり、平安時代朝廷で行われたという。南殿の東廊を下ったところに当時亀卜を行った場所が残っているときく。

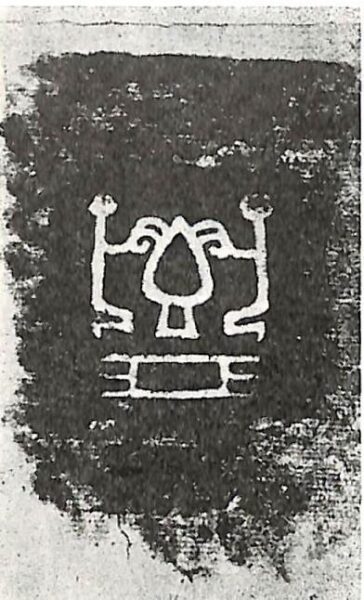

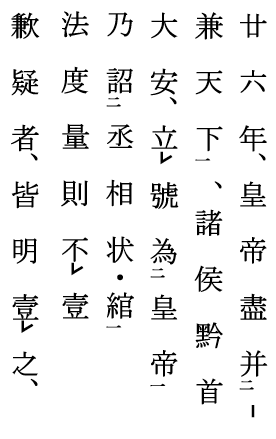

図二は殷の鼎の銘文である。上部は「卿」及び「郷」の原字とされる。器に盛られた黍稷にむかって、左右から手をさし出しているかたちである。神に供える酒食にあずかる人を卿という。人と人との中間は「皀」(唐韻皮及切)という字で、「説文通訓定声」に「穀の馨香」と解される。香り高いごちそうを盛りあげたさまである。両人がむかい合うのは饗宴の基本である。また「郷」は饗飲酒の礼を行う場であるから饗は郷字本来の意義といえよう。羅振玉も「古は卿、郷、饗は皆一字なり」といっている。

図の、下に台のようなものがおかれているが、これは「宁」の原形、「貯」の原字で、わくでかこって、中にものを貯蔵するかたちであるといわれる。

ひざまずいている二人の人間のさまは、今日われわれが正坐するに似る。その様子がいかにも天真爛然といった感じで、古代人の無垢な心がしのばれる。

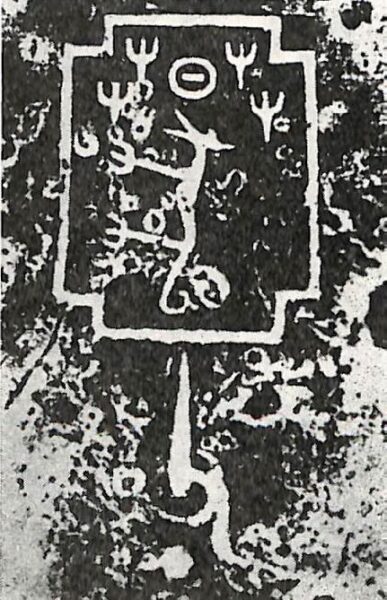

図三は、上は亜字形をもってかこみ、下は「父」の字である。亜字は宗廟の形とも、また墓室の形ともいわれる。下の字が鋭く力強いのに対し、亜字の中は静かで繊細である。犬の姿はどこかおどけているし、まわりの小草はなんともやさしく可愛いい。夢の中に牧場の唄をきく思いである。

今日はこれら図象文字に注目する画家が多く、彼らはこの古代図象に触発されて藝術的イメージが湧き、その描きたいモティーフに極めて近似したものを発見すると語る。また金文図象と、パウル・クレーやホアン・ミロの世界との相似が指摘される。たしかにたとえばクレーの「高さ」と題する銅版などは、この亜字金文に通ずるように思われる。クレーの幻想は果てしなくくり拡げられるお伽噺だ、というハーバート・リードの評は、そのままこの金文に当てられるであろう。

ミロは、半抽象とか生理形態的とかいわれるが、その作品には図象文字に似ているものがかなりある。ミロはある対話において「私は絵画と詩との間に少しも差別をつけない。トワールに詩句で挿画したり、逆に詩句にトワールで挿画したりする。精神の貴人であったシナの人々もそのようにしたのではあるまいか」と語っている。

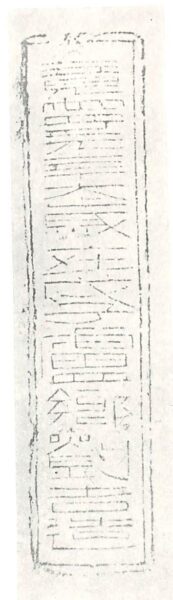

図四は秦の詔版である。詔版とは詔文を刻した版で、鉄製の権や木製の量などにはりつけられていたものである。文字の大小とその傾き、字間の呼吸、行と行との入り組み、方折する直截な快味、曲線の妙など味わい深く、実に見事な空間処理がなされている。

この書は、いわゆる小篆と見られるものと、かなり方折的になり、隷書の趣を帯びているものと、ややたたずまいを崩したものなどが渾然として、小篆から漢隷に赴く過渡期の様相を呈している。説文の序に、「秦は大いに吏卒を発し、戍役を興し、官獄の職務しげし。初めて隷書ありて以て約易に趣く」とある。

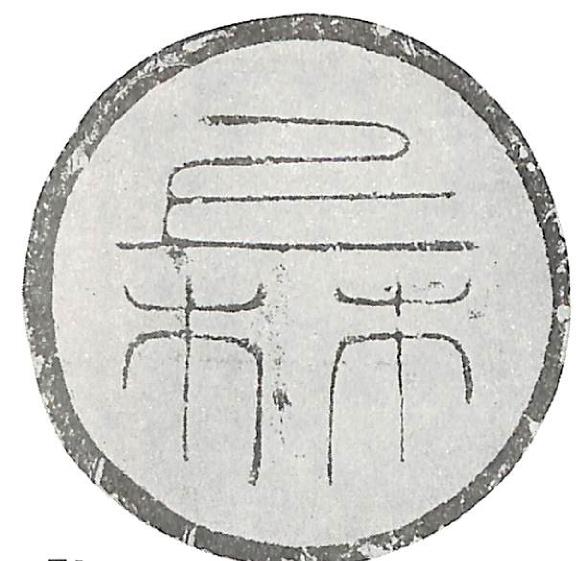

図五は瓦当。屋根ののき先にふいてある瓦の面である。「当」は底の意である。円の中に上林の二宇が至妙な篆書となっている。その直線と曲線との配合が素晴しい。直線と曲線との関係は、造形性を検討する上の一つの重要な観点である。

図六は塼。これはまた美しい重畳美である。書にはしばしば重畳する造形美が見られる。塼文は「竟寧元年太歳在戍子盧卿劉吉造」。「竟寧」は漢の元帝の年号で、B・C・三三年に当る。

これら瓦当にしても塼にしても、規定された空間に即応する古人の自由な心と、その造形的処理の力量に驚嘆せざるを得ない。

造形的な妙味はまた文字構成の部分と部分との関係において見られる。いま試みに偏と旁との関係を少し検討してみよう。

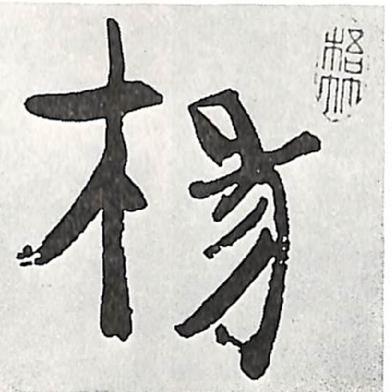

図七は、礼器碑の「陽」字である。偏と旁との間に思いきって空間がとられている。旁の斜左下にひかれた暢達した直線は、遠くから手をのばしてるようで、偏旁の乖離を救っている。図八(史晨碑)の旁は危いほど高くに位置し、奥にバネをかくしているように思える。

次の二例は梧竹の書である。図九「楊」の字の旁は少し退いて、コトンと頭を垂れお辞儀をしているようで実におもしろい。図一〇の「松」はまた旁が偏に近づき、そのふところに抱かれてしまった。いずれも絶妙の姿形となった。梧竹の自在な用筆と、卓抜な造形感覚のいたすところであろう。